在加拿大

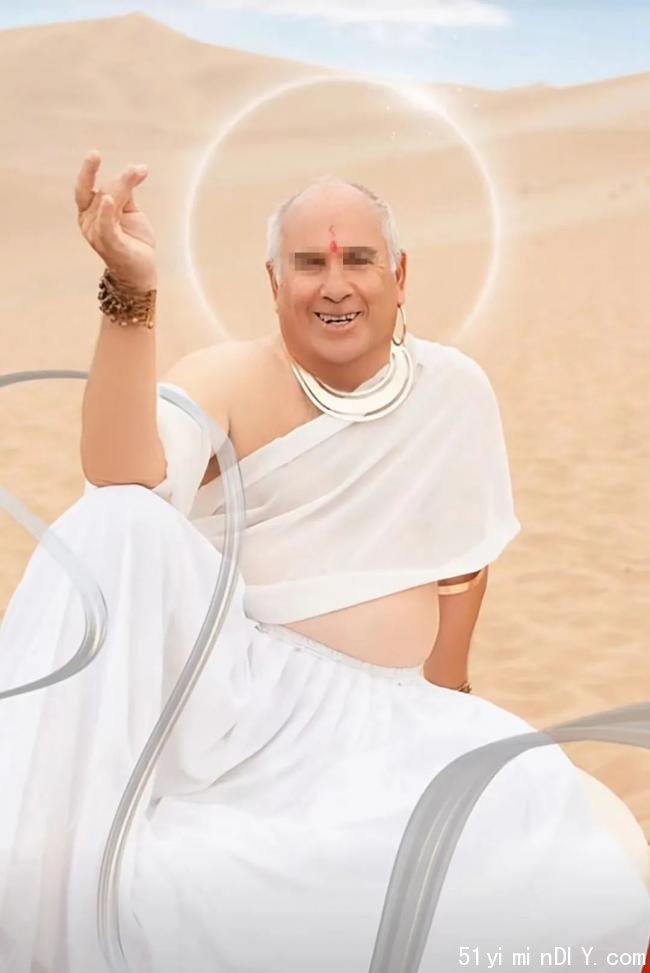

每个去过敦煌的人,都有可能看到在沙漠中虔诚献礼的大哥。

他们清凉的装扮或明或暗,静止的肉身像新买的北派年画,这不仅会吸引游客的注意,令人走着走着就不小心滚落沙甸,甚至还经常会偏移驼队的视线和前进的方向。

“不知道的还以为是金刚显灵了。”

敦煌壁画复刻在沙漠之中,海市蜃楼带来了新的愿景。

天南海北的中年大哥,在人迹罕至之地相聚一堂,他们含蓄内敛,社会磨圆了他们的腔调,却夺不走他们的骄傲,你能从他们丰润的面庞中读出幸福。

没人知道这是哪门子的新型变装艺术。

景区纪念照通常都带有十分浓烈的地域特色,故宫里百十来块就能登基,曲阜可当场邀请文曲星给你学业加持,但在贫瘠的沙漠之中苦行,在烈日炙烤多时后还能保持礼数和谦卑,这种执着多少令人佩服。

“他们是沙漠文明大使,沙漠是咱家,爱护靠大家。”

“有点瑜伽功底的话,效果可能会更好。”

印象中,我去过两次敦煌。

印象深的是第二次,在摄影师刚子的相机里,每一次图片回放,都定格了一个在大漠孤烟中妖娆绽放的生命。

刚子说,那叫“敦煌飞天图”,被拍的男人可能来自各行各业,但都会选择在夏末秋初来敦煌拍一次“飞天”,密集,不约而同,像觅食的倦鸟批量归林。

其实在其他季节也可以拍,只是冬天太冷,夏天太热,画面主体的大哥皮嫩脸薄,受不了这份来自沙漠深处的诘问。

轻纱罗曼披在大哥肉头的肩,红裙青摆是绿洲中唯一的硕果,远处清泉的排队游客摇着驼铃趟着流沙的脊线,洗脚的队伍抢购着冰柜里的老冰棍,敦煌之野,只有大哥的眼神是清澈的,那种不用P的灵动。

刚子说,拍一次300,服装另算,给到500能保证脑瓜子后面出自然光晕,就是“佛光”。由于生意实在是太好,有时前面还没拍完,后面排队的大哥就晒晕了,被救起来也没怨言,安静得就像第一天上班的夜场保安。

据说拍飞天的大哥都是人物,跌爬滚打多年,身段早已比躺着的骆驼还低,吃不了苦的都在骆驼上面坐着,真正的狠人都在沙漠中等待“佛光”的到来。

有个大哥在银行工作,从柜台干到了融资经理,无意间瞥见大企业客户的保险柜里有去年夏天的“飞天”,回家后也想去敦煌,跋涉了2000多公里,在滚烫的沙子地上坐了半个点,终于遂了愿。

一个地产老板,在三线小城割据,对接的人脉换了三四波,生意也摇摇欲坠,听人说得去敦煌去去晦气,飞飞天,说不定还能上市。

还有一个快40的程序员,工作上实在是无可挑剔,老板暗示他好几次抓紧自己主动辞职,他熬不住了,请年假去了趟敦煌,排队时望见了老板,正在换装,胸带太紧,勒得两个菠萝包摇摇晃晃,回来后把桌面设成了月牙泉,老板再没找过他麻烦。

刚子说他接的最多的客户,要么是考研求上岸的,要么就是副职待转正的,普通的山头拜谒解不了这股业火,敦煌飞天顺便才能水到渠成。

但男人们又有自己隐情,尽管在沙漠的拍摄现场可以坦露心迹,但没人愿意让自己“飞天照”在朋友圈中曝光。

在一个独处的月夜,大哥会小心擦拭自己飞天的纪念,面容慈祥,和蔼,宁静,那一刻他与世无争,月光透过窗棂,像河蚌的斧足般小心舔舐着珍珠的裂纹。

那是男人的秘密。

没人可以断定这种行为艺术的起源,唯一可以肯定的是,机、缘与坊间传闻的共同效用,在特定的圈子里形成了诡异的认知。

中年大哥扛不住这种诱惑,毕竟和没谱的此后相比,眼下的改命之路更靠得住。

有人扮菩提,就有人扮弥勒,九天玄女下凡间,心诚则灵的励志故事刺激着后人。

尝过甜头的大哥,可能会带嫡子继续沙漠的征途,国际友人踏着神秘的足迹,涅槃也只是时间问题。

刚子说,他已经记不清第一位活菩萨是如何诞生的,他只记得那阵子有人布粥施饭,现在香灰炉里的积水都能养鱼了。

他说自己拍的是一种人文遗迹,百年后,当幸运的拾荒者,在某个民宅废墟之中,扒拉出存有古神珍贵影像的存储卡,会震惊,错愕,然后应该会欣慰,至少那时的男人尝试改变过命运。

尽管使用一种超现实的方式,在信号覆盖不到的区域肉身飞天。

·生活百科 捕获电力继电器与雪莉

·生活百科 逆变器电池的典型边距是什么?