在加拿大

最近些年来,网上论战之激烈,可说是近二三十年来少有。在对这些观点加以分析细辨时,我也意识到,其实中国人往往在论争中抱有某些特殊的逻辑前提,而正是这些支配着人们的思维,使得他们更难反思自己的立场。

01

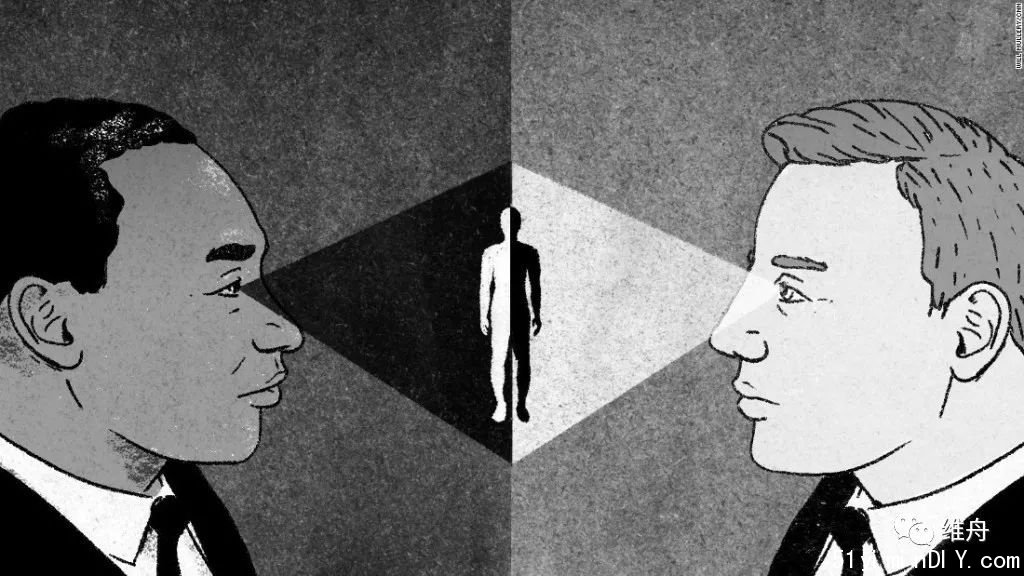

“全面”与“片面”

在这些争论中,常能发现有许多人指责他人的看法是“片面”的、或是未能“全面客观”地看待问题;而其论战手段,也往往是找出对方的论述中所遗漏的、或细节上的不够准确,甚至认为攻其一点,就足以否定全部。

的确,一个例外往往就能动摇整个理论的基础,但问题在于,中国人很多时候反对的并非某个定律式的理论,而不过是一种个人主张。要求对方的立论必须全面、准确,这实际上意味着假定对方必须像神一样全知全能才行,而这当然是无人能做到的。

由此来看,中国人在意的其实是一种整全性的全面评判,这恐怕正是源出传统思想中的一元本体论——简言之,就是相信百家争鸣的所有“道术”,均是从同一个母体衍生出来的。

战国时代诸子各道其所道,“孔墨之后,儒分为八,墨离为三,取舍相反不同”(《韩非子·显学》),但“各家之道均是割裂不完整的,但因其本出于一原,故内部又有可以相通之处。只有统合会通这些割裂不完整的道,才能重新恢复原初大道的完整性”(龚鹏程《国学入门》)。

这样,中国人在争论时往往是攻击他人的观点是失之偏颇的,而只有自己才代表着更完整、公正的看法。

CDT 档案卡

也正因此,中国人特别容易踏进“虚假同感偏差”的陷阱——这是1973年斯坦福大学社会心理学教授李·罗斯(LeeRoss)等人提出的概念,认为人们常常高估或夸大自己信念、价值、判断的普遍性。在中国社会中,很多人正是无意识中自居为“公”来反对“私”,或自居看法“全面”反对他人“片面”,却很少意识到自己所论的,也只是个人主张而已。

在这种“公”的意识影响下,中国人所说的“客观”评价,其实很多时候也并非是指“不受个人意志、偏见或立场影响”,而是指在立场上“不偏不倚”。

这恐怕是因为,对外在于人的意识之外的物质世界,对客观事实达成共识还相对容易,比如“这是一块石头”,毕竟看见的人都难以否认;但中国社会历来感兴趣的却是身处社会中的人际关系,而这就**很难有撇开主观性存在的事实陈述了**——例如说“他是一个好人”,这究竟是一个客观评价,还是主观认定,有多客观、多主观,可能不同的人都有完全不同的看法。

同样的,很多人所说的“就事论事”,其实也不是讨论事实的中立原则。有一次群里激辩,一位勃然大怒:“不肯就事论事,但凡说到西方国家的不好,就一定要拿国内情况来比较一番,不是阴阳怪气是啥?明明是指出他言论中的漏洞,他非要扯出国内如何,这是就事论事的态度吗?”

在此,双方的是非且不论,但显而易见,标榜“就事论事”的人自己也没能做到,因为他开口骂人,而理由却是对方“不肯就事论事”,换言之,在这里,“就事论事”是一种道德要求,一种不偏不倚的态度。很多人是自视“就事论事”、持论公正不偏颇,而贬斥他人没有正见,这其实是改头换面的威权主义。

很多人受此影响而不自知,这也确实深深扎根在我们的文化中。试想一下,汉语所说的“偏见”,乃是指偏颇之见,暗示割裂不完整的看法本身就是错误的。

但在西方文化中的概念则迥然不同:英语的prejudice出自拉丁语praeiudicium,本意是指“事前的评判”(priorjudgment),强调偏见源于不假思索的固有刻板印象。这就是米兰·昆德拉在《小说的艺术》中所说的:“人总是希望世界中善与恶是明确分开的,因为人有一种天生的、不可遏制的欲望,那就是在理解之前就评判。”

顺着这一意涵,西方文化突出的是反直觉,因为直觉反应往往是本能的、迅速的、来不及理解之后再批判决定,进而认为必须要冷静地运用理性。

意大利文艺复兴巨人但丁曾说过:“往往有这么一种人,他们的意欲远远超出理性的判断力,所以他们一发脾气,就要失去理性;而且他们实际上是盲目地受脾气所驱使,同时又固执地否认自己的盲目性。”(《论世界帝国》)这都可以看到理性思想的传统:克服偏见的做法就是尽量少受情绪和盲目支配,而要多倚赖自己理性的判断力。

当时代变得越来越复杂,要求一个人能全面准确地了解所有信息才能阐述观点,这是对圣人的要求,也是不可能的。不仅如此,我们所有人的看法都只是个人主张而已,不能、也不必全面,更不要自居全面,我们倒是应当尽量放下本能的直觉反应,更多地理性判断。

02

价值判断与事实判断

与这种对“全面”的偏好经常联系在一起的,还有一种常被提及的要求便是“客观”和“就事论事”。本来,这一点如果能做到,可以成为双方讨论的共同基底,并在此基础上达成共识,然而在现实中,事情却并不这么简单。

例如,对公众人物公开发表的记录,有人提出要检验其真实性,这本身没问题;但问题在于,这些人感兴趣的并非真实性本身,而是试图借此整人。这种要求公共发言不能有一点偏差、有一丝丝就上升到否定全部的做法,实际上与那种对“完美受害人”的苛求出自同一心理。

在另一场争论中,有人引用了易中天的话:“当一件事情发生后,第一要先学会弄清事实,这是‘真伪判断’。然后才能讨论是对是错,这是‘是非判断’。至于‘价值判断’和‘道德判断’,只能放在最后,甚至未必一定要有。”进而要求对方“先清空脑里内存”再谈。

这乍看似乎很有道理,但其实是无法做到的理想状态。因为没人能真的“清空自己”,价值判断和事实判断常常混在一起,我们都无法例外。做到“事实判断”有个前提,就是双方都对事实本身感兴趣,不然的话,在中国的语境下,其结果是以此为由要人清空自我,实际上就是否认对方的价值判断。

果然,在那场争论中,引用易中天这番话的人,就是自视客观,她所说的都是“事实判断”,而将他人观点都不屑地看作是带有立场偏见的“价值判断”——本来“价值判断”只是一个界定,但在她这里却变成了一个指责他人的标签。

近三年来的复杂事件,足以让我们看到,许多信息都是不断披露的,在事情的开端,并不存在有充分的了解这回事,甚至不亲历的话,根本想像不到它究竟是怎么回事,其影响也是逐步显现的。

也就是说,那时候都有点像盲人摸象,或者管中窥豹。众说纷纭,但就算是说对的人,恐怕也有侥幸猜中的成分。即便是事态到了很严重的程度,可以说信息已经相当多了,但是人们所看到的,也是通过自己的立场筛选的信息。

在这个意义上,不存在完全透明准确的信息,因为信息到了接收方,就会因为对方的思想发生扭曲偏移。由于信息是动态变化的,透明不透明也是相对的,所以对结果的影响没有我们想的那么大,因为就算透明,好像也仍然无法幸免。

这不是说透明化不重要,及时公开掌握的信息当然比释放错误的信息要好,透明化也永远是值得努力的方向,只不过在空前复杂的环境中,信息/判断是对是错,是随着事态的发展,被逐渐认定的。

很多信息和判断在它被做出的那个时刻是谈不上对错的,它们是竞争的,最终决定哪个胜出,其实是由事态的走向决定的。有时甚至一日三变,就像治疗方法也在不断测试,因为这是未知的。

<

p style=”text-align:center;”>

日本作家加藤周一在其自传《羊之歌》中曾说到在太平洋战争期间,如何在信息封锁之下辨认实情,他对战争走向的判断大致准确,但这是因为他深信倒行逆施者必定不能逆历史潮流:

归根结底,这些都是价值判断,而非事实判断。基于价值判断所做出的假定,跟我所知范围内的事实之间确实不存在矛盾之处,而我所知范围内的事实,却是极为有限的。如今回过头再看,总免不了有一种印象,觉得自己当时所做的判断多多少少有点占卜问卦的味道。

……对于一个普通市民而言,有关天下大事,能到手的相关信息常常是极为有限的。即便如此,为了将眼前的形式变化和将来的趋势走向作为一个整体来把握,多多少少还是要建立一个跟价值判断有关的假说。

换言之,理性并不意味着否认人的主观性和已有的价值判断,相反,真正的坦诚,是承认自己和别人一样,都不可避免地抱有价值判断,否则很容易陷入中国文化心理中那种自居道德高地的盲点:总觉得我代表着“公”,而你代表的却是“私”,因而是偏颇、错误的。

在公共讨论中,另一种常见的话语也是由此衍生的,那就是自视不偏不私,而指责别人是在“政治化”,这根本无视一个正当的社会要求和他人正当的个人选择。

不可否认,很多争吵其实就是在价值立场之间的抉择。但正是由于现代社会太复杂了,才更需要信息公开,让人们基于理性来作出自我判断。

所谓“透明化”并不是为了某个特定的结果(“透明化就能避免灾难”),确切地说,它应当是一个程序,否则如果仅仅是为了结果,那么如果不透明的结果更好,那“透明化”是不是也可以被牺牲掉?

作为一个现代国民,我们能做的,应当是尽可能地获取充分可信的信息,来作出理性的抉择,并在变动中不断验证、校准自己的判断,而不是苛求有人能全知全能地提供标准答案,甚至自视为永远客观全面。如果领会到这些,那我们这几年来的苦就没有白吃。

·学习交流 纽卡斯尔大学的MBA

·生活百科 出口有限按需