在加拿大

文|魏荣欢

编辑|毛翊君

第4次断电

这一年,老侯换了一套生活习惯,尤其是早上会5点多醒来,先拔掉床头的断电报警器。他听一个病友说过,家里半夜停电,家人的呼吸机停了,自己不知道。除了这个,还要随时警惕呼吸机管路弯折、漏气等故障,为此他备了三条管子,还有一块备用电池。

接着,他要把媳妇陈凤英抱到卫生间上厕所、洗漱,再挪去客厅的椅子上透透气。6点多,他会端来牛奶、豆浆或者牛肉汤,等它们不太烫了,才在摘下陈凤英呼吸面罩时,尽快喂进去。他把勺子横过来,避免戳到媳妇嗓子,持续的时间不能超过半小时,不然陈凤英就会开始呼吸急促,满头冒汗。

媳妇吃完,老侯洗碗、收拾床,再准备一份苹果汁。婚后二十几年,这些琐碎的家务本都是陈凤英在干。老侯之前在外打工,过年回来几天,一进门总习惯随手把脏外套扔到沙发上,陈凤英就要念叨,让他挂上衣架。

2017年他们从农村搬进县城,第二年这个河西走廊中部的小城退出了国家贫困县。侯家也在翻新自己的生活,陈凤英总把新家收拾得干净利落,让全家出门穿着得体,看见女儿白布鞋脏,就会叫她换掉。儿女上学,老人看病,土地种植和承包,家里的大小事都是她拿主意。

这样的日子过了两年,陈凤英刚过45岁,有次逛街忽然腿一软跪倒在地,起来发现有些不对劲,慢慢感觉一边腿长一边腿短的。以为是腰间盘突出,她在县城按这个治了一段时间,不见好转,走路还越来越艰难,最后去了兰州确诊渐冻症。

后来,上高中的小儿子每天做饭,直到陈凤英没法独自上厕所了,老侯只好放弃外地建筑工程上的活,回来照料。一开始,陈凤英还会唠叨老侯做的家务,拖地不要落下桌子腿和房间各个角落。去年,她胳膊也抬不起来了,只偶尔交代,浇花顺便擦一下叶片上的灰尘。慢慢地,她生活全得倚靠老侯。

两人都不能工作后,只剩下老家30亩地的承包租金,一年6000块。之前,老侯每年能带回七八万,而陈凤英在家附近一个单位给人做饭,每月两千三四的工资基本全用来还房贷。去年六月,他们和儿子只好全申请低保,每人每月417块。

老侯带陈凤英辗转到石家庄一家专科医院治疗,在医生建议下,去年,广州上班的大女儿侯盈盈买了个家用呼吸机寄去,特意配了一块备用电池。他们知道,渐冻症患者在确诊后,生存时间平均三到五年,最常见的死因是呼吸衰竭。但病友群里总有特效药研发的消息,看到今年4月底一款基因靶向疗法药在海外被加速批准上市,侯家抱了些希望。

再回到家里,陈凤英被呼吸机、制氧机、血氧仪、吸痰器等医疗设备包围。一张绿铁架单人床被安放到客厅阳台边,陈凤英在椅子上坐累了,会被换到床上躺下,这个位置能晒到太阳。一家人都很小心,侯盈盈还添置了个监控器,每天点开看一看妈妈的情况。

7月9日9点59分,她打开监控视频,爸爸按往常习惯,正在给妈妈揉捏胳膊和腿上的肌肉,准备这样活动半个小时。老侯刚记录下陈凤英的血氧97、脉搏76,一切平稳,侯盈盈也放心去工作。

●停电前几秒的监控视频,老侯正在给陈凤英按摩。讲述者供图

五分钟后,呼吸机忽然发出“滴滴”几声——又停电了。

跟4月一样,没有提前通知——那一个月停了3次电,老侯也不知道原因。物业在小区群里只是说,“供电公司临时停电。”头两次都不到1小时,4月22日最久,停了4小时。有业主就说,物业应该准备应急发电设备,方便高层的老人和孩子出行,但后来,群里还是出现邻居被困电梯的消息。

靠呼吸机的备用电池,陈凤英平安度过了之前几次。老侯试过,在陈凤英从石家庄出院那天,回家一路12个小时,备用电池都能撑下来。可这回,没那么幸运。老侯回忆,断电后的七八分钟,他反复插上备用电池,呼吸机只发出嗡嗡声,面罩和管路都没漏水,但亮着的屏幕一直显示在“读SD卡”。

老侯把陈凤英搬到椅子上,让她坐着呼吸更通畅些。“今天这是咋回事,这机子是不是不对了?”陈凤英眼睛绷得大大的,有些气喘,说出最后一句话。

●7月9日停电后,呼吸机无法正常工作。讲述者供图

之后的8分钟里,老侯打了4次物业电话,询问来电时间,说了急需用电的需求。通话记录中,有两次未接通。直到10点27分,老侯从物业经理那里拿到附近供电营业厅电话,打通后表达想要配送一个临时发电机。

这时距离10点04分断电,已经过去23分钟。老侯记得,值班人员告诉他,说不好什么时候能来电,用发电机“得跟领导申请,之后回电话。”事后,这家供电营业厅公开对媒体回应,“(家属)打电话时仅询问了来电时间,没有提需要发电机的事。”

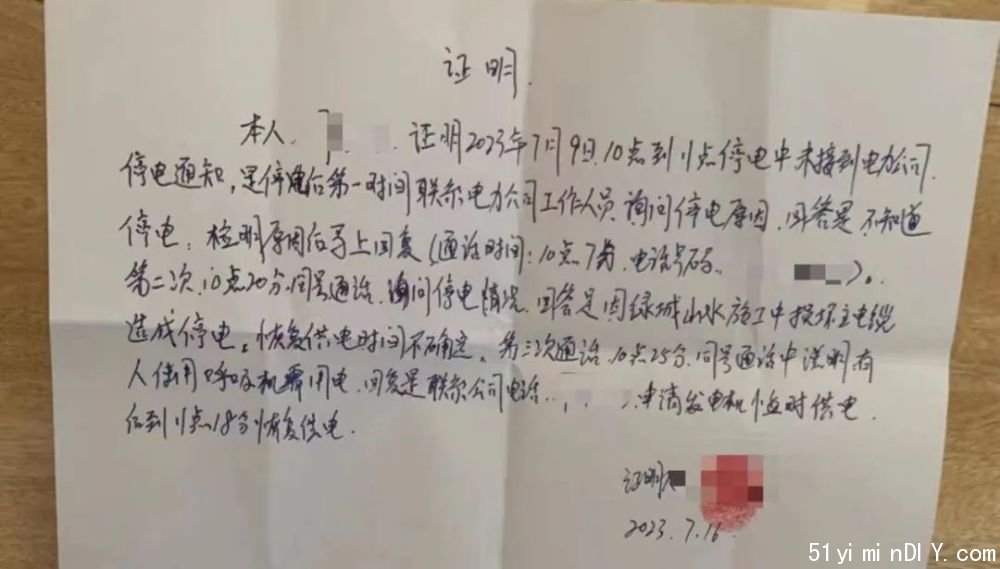

后来,物业经理也写了份证明,提到自己曾在停电期间三次联系供电营业厅,先问了两次停电情况,对方告知是因施工损坏了主电缆。最后一次通话里,物业经理说明有人使用呼吸机,需要用电,获得对方给到的一个座机号码,发给了老侯。

这通电话结束后,老侯发现陈凤英的呼吸变得虚弱,头无力地向后仰。他在10点33分打了120。今年三月,他带陈凤英去县医院吸痰,知道那里没有无创式呼吸机,只能自己带呼吸机去。这次他第一反应是,呼吸困难的情况下医务人员来了也不能贸然移动媳妇,后来不知道怎么处理了,才想着呼救,“没准他们有办法呢?”

等待时,他托起媳妇的头顺气,又在慌忙中喊来三楼邻居帮忙。邻居赶到时,看见陈凤英闭着眼,“喘不上气,又出不来声音,就两个眼睛流泪。”她记得,老侯也哭了,叫陈凤英“一定坚持住”。

11点零1分,急救人员宣布陈凤英因呼吸衰竭死亡。17分钟后——断电1小时14分钟,供电恢复。

●物业经理的手写证明。讲述者供图

“女王大人”

急救车在那天10点50分赶到小区,电梯因为停电不能用,医护人员花了5分钟爬上6楼。这里有三栋楼,都是19或25楼的高层住宅,老侯记得2016年买下时,虽然在山丹县旧城区,但也算“那片第二贵的新盘”,市场价3300一平米。

新家连带装修,一共40多万,几乎花光他们这些年攒下的积蓄,又背了银行23万外债。但那些年,村里人都往县城里搬,400多户只剩下十来户老人。陈凤英和老侯也一直在琢磨这事,尤其那时候儿子马上要在城里升高中,方便照顾一日三餐。

地段和楼盘都是陈凤英选的。当时儿子成绩不错,目标是考到全县最好的山丹一中,离小区只有几百米。不过,儿子后来发挥失利,被录取到另一所中学,但也就1公里左右。陈凤英还想着,小区离通往乡里的汽车站也近,照顾公公也方便。老人不习惯城里,喜欢跟老伙计待在村里棋牌室。

看房的时候,她最喜欢客厅的阳台,中午阳光充足。之后,她给这个近100平的三室一厅做了装修规划——女儿住中间最小的卧室,贴上粉色壁纸,桌子上摆几个毛绒玩具;大一点的屋给儿子跟爷爷住;自己和老侯在另一头朝西的屋子。之前在老家,陈凤英一家四口都得挤在一个炕上。

“生活一定要过得好,不能叫别人小看我们。”这是陈凤英常挂在嘴边的话。谁家翻修了房,谁家搬进城了,谁家买了摩托车和拖拉机,在村里,生活是相互比较的。他们觉得,虽然慢了点,但总算赶上来了。

老侯是家里的小儿子,上面有一个哥哥一个姐姐。妈妈生病多年,在他18岁时去世,爸爸靠种地养活全家——这在岸头村,不是个好条件。20岁那年,终于来了第一个说亲的,介绍了七八公里外新河村和他同龄的陈凤英。

“我们基本上是一路人”,还没见面老侯就这么想。陈凤英6岁时父母离异,后来爸爸再娶,生了弟弟。下田种地,家里招呼客人,她都要干。不到一年,两人结婚,第二年一起到新疆一个小煤矿打工。几个月后她怀孕,先回了老家。不久,老侯也因为煤矿透水回来,在村子附近做小工,砌砖打水泥,每天只能赚上十五六块。

不识字,一直是陈凤英的遗憾。她没有像弟弟一样上学,从小就跟着开煤矿的爸爸,在矿上给工人们做饭。侯盈盈记得,妈妈讲以前跟邻居们一起种地,其他人基本都念过三四年书,收麦子商贩发的表格在磨坊就填完了,只有她得拿回家问孩子表格上的字,再填。陈凤英经常会说,“我那时候要是读下书的话,肯定比他(邻居们)强。”

女儿出生后,陈凤英就一直在村子里带孩子,想过在附近找份工作,老侯说等孩子上了中学。老侯独自到敦煌矿上、山西建筑工地,一走就是一年。有时在戈壁作业没信号,两三个月才能通上一回话。女儿曾经胳膊断、脑膜炎住院,陈凤英自己问老侯的亲戚借钱,有时候碰一鼻子灰。自家没有交通工具,还得求邻居开农用车带她们进城看病。

不能叫人小看,陈凤英还是那句话。但在农村,没有儿子才最容易让人小看。村里都说靠儿子养老,女儿嫁人之后就是别人家的了,死后也要葬在夫家坟地。老侯也说,农民最起码生个男孩能种地干活,延续家姓。夫妻俩也多次讨论,再“生个儿子就好了”。

老侯说,那时当地有政策,农民如果头胎是女儿,允许隔四年生二胎。侯盈盈6岁时,陈凤英怀上二胎,夫妻俩担心还是女儿,合计过“能交得起罚款就接着要”。最后,小儿子出生。全家高兴坏了,爷爷说“来得太好了”。

在产房见面的时候,陈凤英对老侯笑了一下。老侯觉得那个笑有种放松下来的感觉,一下让他察觉媳妇对生儿子的压力。

儿子念初中在县城住校,女儿去了兰州读技校,腾出空的陈凤英才在村子附近找了小工,后来还开上了搅拌机。她打完工晚上回家再给地里浇水,有时浇一夜,第二天接着上班。

●确诊前,陈凤英给儿子纳的布鞋。讲述者供图

2015年,村子正兴承包土地,很多村民种起葵花、西瓜、中药材等等,收成好的时候一年能赚二三十万。老侯实在厌倦了打工住帐篷的苦日子,跑回来跟一个朋友合伙承包了470亩地种葵花。器械、水费、地租加上工人工资投进去五六十万,结果那年行情差,只挣了七八万。

“背上那么多资金风险大,还不如打工。”老侯又出去当起了建筑工地瓦泥匠,跟着工程四处跑。他之前怕爸爸闷,在村子里开了间麻将馆,春节回来自己也常在那打牌。有时打到深夜,气得陈凤英跟他喊离婚,“把钱省下来,将来娃娃们长大了用,再说老爹岁数越来越大了也要用钱的。”

老侯听了陈凤英的,跟大多数时候一样。后来有次,陈凤英唠叨拖地没有拖干净角落,侯盈盈开玩笑地接了句,“好的,女王大人”。家里人就都开始这么叫她。侯盈盈说,虽然她总唠叨大家,但他们还是愿意听她的,因为她“很吃苦,很把家(持家)”,在家里“地位高”。

终于搬入县城新房,陈凤英又有了新的奋斗目标——“将来这个房子肯定用不了了,还要给孩子们重新买房子、买车。”然而,只过了两年,意外就来了。

监控摄像头里的沉默

自从陈凤英生了病,老侯推着轮椅带她到处求医,兰州、西安、山西,公立医院、私立医院甚至民间医生。群友推荐的日本、美国的延缓药,他也都买来试。今年三月,他们还看了当地一位“民间中医”,最后被骗走2000块。

靠积蓄还贷的生活维持不了多久,2020年政府要征收岸头村的房子,补偿7万块,老侯觉得少,但手里没钱还是同意了。不到半年,这笔钱又花光了,每去一个地方看病,至少两三万。

后来,老侯只得跟亲戚朋友们借钱,除了房贷,又累积了三四十万外债。烦得厉害也没人可说,他就到卫生间里打开窗子抽根烟。侯盈盈想办法兼职挣外快,一开始帮人剪辑视频,今年开始跟朋友合伙直播卖货。小儿子也会在假期靠醒狮把生活费挣到,不问家里拿钱。

除了发愁钱,照顾陈凤英的日常也熬人。晚上,老侯每小时起来给她翻一次身,夜里三四点背去上厕所,再喂点水。有回睡得比较死,陈凤英在旁边叫了几次没叫醒,还是侯盈盈在监控上听到,给爸爸打了个电话。

在监控视频里,侯盈盈发现妈妈的变化。刚开始,腿不能动的陈凤英常常坐在沙发上看直播,高兴了跟着视频唱几句,看着爸爸干活还是唠唠叨叨,有时她还会收到妈妈从手机直播间给她买的衣服。随着身体慢慢“冻”住,妈妈也沉默下去。

小时候她最烦妈妈唠叨。好像在妈妈眼里,她有没完没了的不足:盛完菜盘子边要擦一下,衣服全部都要叠好或者挂起来,拖地要把那些犄角旮旯都顾到……妈妈在侯盈盈眼里是个完美主义者,她觉得自己达不到。而陈凤英认为,这些是女人的本分,“以后到别人家里肯定是要受苦的,人家都会笑话你”。

除了做家务,学习是陈凤英另一项督促的重点,假期安排各种补习班。她跟侯盈盈讲过,说以前想上学,但父母说上学开销太大,还有一个弟弟要养,希望她能早点出去打工帮家里。每回说着说着,她就哭了。

对小儿子,陈凤英没有这些要求,常叫他多锻炼身体,“男子汉要承担责任,气势要上来。”这种差异,侯盈盈或多或少感到有些不公平,但也知道,周围玩得好的同学家里也都比较重视弟弟。

●陈凤英的复健器械。讲述者供图

过年回娘家,侯盈盈总见妈妈忙前忙后做饭打扫,其他男女亲戚都坐在客厅聊天。她忍不住劝妈妈,“你看人家都一直坐着不动,你非要一个人在那里干”。有回妈妈回家路上终于忍不住抱怨累,侯盈盈又劝,妈妈立马不做声。这种忍耐在女儿侯盈盈看来不能理解。

在她眼里,妈妈是家里做主的“女王大人”,即使有不同意见,爸爸也会听她的。而爸爸是个很大条的人,常常会因为胡乱搭配衣服挨妈妈说。但现在的监控里,妈妈不再挑剔爸爸的活计,只是微笑看着他。爸爸小心抱妈妈到椅子上坐,先挪好屁股位置,后腰、颈部都铺上垫子,再把扯上去的裤腿往下拽好。

今年初,老侯实在顾不过来,在小区群里发布找月结保姆的信息。三楼邻居大姐说自己正好这几天在家没事,愿意无偿来帮忙。她跟老侯是同村人,嫁人后就搬来县城,好久没联系。前两年在楼道里碰见,才知道老侯家也到了城里。

帮忙的时候她来侯家做两顿饭,饺子、凉面,特地免辣,陈凤英不能吃。每回进门,陈凤英总会跟她笑笑,有时还会艰难地从氧气面罩下发出几个字,“叫儿子”。意思是叫她儿子也上来一起吃。

前年老侯爸爸去世,一个亲戚从新疆回去奔丧时,看到他头发都快全白了,牛皮癣复发,似乎变成另外一个人。他私下跟老侯说,专家们都说这病没得治,只能好好伺候,把她剩下的日子过完。老侯气得把他骂了一顿,“总不能看着活生生一个人病死吧”。这不是第一个来劝的人,有的朋友说得含蓄,“你也把责任尽到了”。

老侯总劝媳妇要有信心,不要前功尽弃。之前,阳台上还放着几台复健器械,手拉的,脚蹬的,陈凤英坚持每天锻炼,想着好了赶紧打工挣钱,“儿子姑娘都还没成家,我们这责任还大。”后来,先是右腿、左腿,然后左胳膊、右胳膊、左手、右手,一点一点动不了了。她跟老侯说,“以后家里面就全靠你了。”

三个月前,得知靶向药消息那天,陈凤英又跟老侯说:“我一定要坚持下来,为了我的两个孩子。好了之后我也要好好保护身体,将来还要给他们带孙子。”确诊前,陈凤英刚拿到育婴师证书,计划到大城市打工给孩子们挣钱去。

(为保护隐私,文中人名均为化名。)