在加拿大

医患难题,既不能怪医生挣得太少,也不赖市场化

一个“知识独断权”引发的悖论,该怎样破解。

1、

在正式开始论述前,先讲一个历史故事。

小时候很谜拿破仑战争,但谜着谜着产生了一个疑问:与其他时代的战争相比,拿破仑打仗好像很少打攻城战。

你到法国荣军院的拿破仑墓去看,他的棺椁旁边围绕着12尊胜利女神的雕像,每一尊雕像都代表一场他指挥的伟大战役。什么奥斯特里茨会战、耶拿会战、马伦哥会战、金字塔会战等等。

但点来点去你会发现一个现象——这些战役几乎无一例外,都是在平原上当面锣对面鼓、士兵排开列兵线“排队枪毙”的大规模会战、野战。而几乎没有对堡垒的攻坚。这是为什么呢?

后来看了很多材料后才发现,拿破仑战争中堡垒攻坚战稀少的原因,拿破仑本人出神入化的军事指挥、能调动敌人在野战中解决问题,固然是一个方面。但另一个有趣的原因则是,当时欧洲军事工程学走入了一个很特殊的时代,难以控制的“结构性腐败”让欧洲的君主们花不起那么多钱造足够多的要塞堡垒。

由于地理环境使然,欧洲人利用城堡体系防御敌人的军事进攻是有传统的。甚至中世纪的一大特征就是城堡林立。1453年君士坦丁堡陷落之后,火炮的逐步引入让旧式的城堡集体过时了,想要防御进攻方越来越凌厉的火炮攻势,防御方自己也必须建立越来越先进的堡垒,在这些堡垒上安装火炮,并听过大量几何学、工程学上的死角设计,规避己方的射击死角、减少对方的火炮伤害。于是“棱堡(又称星堡)”这样的新型要塞就应运而生,成为欧陆战场一时的主流。

但这又产生了一个新的问题,那就是设计建造棱堡所需要的知识在当时看来太复杂、太专业了,建筑构造、弹道计算、几何外形设计……想设计好一个棱堡需要调动大量物理、数学知识。所以16-18世纪欧洲各国君王们任用的军事工程师,往往也是同时代最顶尖的一批物理学家和数学家。而这些军事工程师们所做的设计,又成了一种只有他们自己能够看得懂的,高度的专业化的“隐秘语言”。外行别说搞监督了,你看都看不懂到底在搞什么。为什么要那样设计。

更要命的是,与同时代其他高度专业化学科好歹还可以搞搞“同行评议”不同,造棱堡这个事儿是天然免疫“同行评议”的,因为没有君主会蠢到把自己新建棱堡图纸和花费公布出来给各国专家审计,那是捯饬太阿授人以柄。

而敌国或潜在敌国的军事工程师,也不可能好心写信告诉对方:“亲爱的陛下,我通过精算,发现您的棱堡不值您花费的那个价钱(或您在某地修的棱堡过度防御了,没必要花那么多钱),您的军事工程师涉嫌贪污,把他开除了吧!”

而当时的欧洲各国政府,也没有形成19世纪以后那种高度职业化、能调群策群力的官僚体系,基本还是国王或几个贵族心腹大臣自己跟着感觉走做决策。你让这帮世袭贵族搞个宫斗、或策划个国家外交博弈可能他们还能胜任。你让他们自己去看懂高度专业化的军事工程学设计,跟自己雇佣的军事工程师们斗智斗勇……这属实是有点专业过于不对口了,臣妾做不到啊。

于是在这种大环境下,有一种现象就一定会产生了——军事工程师们想,反正钱是国王、大贵族们的,我怎么设计、用什么料、要多少火炮你又看不懂,而军事这个事儿又太至关重要,“国之大事,死生之道”,你不能不花钱,那凭什么你国王贵族吃香喝辣的,我掌握了你生死,反而要挨穷受饿呢?不捞白不捞么。

这就产生了当时欧洲军事工程师非常普遍而严重的结构性腐败问题。

比如拿破仑之前欧洲上一位伟大的军事家、普鲁士国王弗雷德里希二世(也即腓特烈大帝)。

由于普鲁士地处四战之地,他一度非常喜欢造棱堡,他有句名言叫“堡垒是钉子,将省份钉在帝王的版图上。”

但晚年的腓特烈大帝发现了一件事:他手下的首席军事工程师、帮他设计棱堡最多、全普鲁士最懂棱堡的人格哈德·冯·瓦拉文原来是潜伏在他身边的“大号和珅”,常年依靠在国王交办的棱堡工程中上下其手来为自己渔利。、

腓特烈大帝于是下令将此公逮捕、投入大牢,严加审讯,发誓要搞清楚这小子“有负皇恩”有多深。

但戏剧性的一幕出现了——由于棱堡设计是一门高度专业化的“隐秘知识”,审讯官们压根问不出来瓦拉文到底贪了多少钱,这个账过于复杂,很可能连瓦拉文自己也说不清楚。气急败坏的腓特烈大帝只好一改他依法办事的一贯原则,“法外开恩”的长期非法拘禁了瓦拉文,一直把他关到死。

理由很简单,腓特烈大帝觉得这小子不仅用贪污侮辱了他人格,还用看不懂的专业图纸侮辱了他智商。

行吧,那我就让你看看什么叫真正的专业。

是的,棱堡的高度专业化、去同行评议化,让它成为了一门被工程师垄断的“隐秘知识”。

而这种被垄断的隐秘知识,又导致了这个行业无可避免的出现结构性腐败,要塞建筑成本极高,君主与工程师之间无法完成互信。

所以后来君主们也想明白了——与其花大量的冤枉钱去建造和维护他们看不懂、难免被坑、以腐败而极为低效的棱堡,还不如用相同的钱去组建一支更大规模的步兵、骑兵、炮兵部队,在开战时尽量集中优势兵力打会战,毕其功于一役的消灭敌人。反而效率更高一些。

于是欧洲在拿破仑战争时代之前,就出现了奇特的“去棱堡化”、“去要塞化”的特征。士兵们不得不更多在旷野上“排队枪毙”,因为他们的君王,实在是无法信任大多数其手下的军事工程师。

2、

讲这个故事是为了说明,在人类历史上,总有一些职业在特定的科技、制度发展阶段,是会被赋予相当致命的“知识独断权”。比如古印度的婆罗门祭司阶层,中世纪威尼斯的玻璃工匠,线列步兵时代的棱堡设计师,美国现行法律体系下的律师等等等等……

而如果我们承认“绝对的权力导致绝对的腐败”是个真理,那么“知识独断权”作为一种权力,它滋生腐败也就是难免的事情。一个行业有越高的知识壁垒,和消费必须性,它就越容易滋生结构性腐败。

所以这个悖论其实也体现在当代社会的医疗行业中。

把欧洲近代历史上君主与军事工程师之间的斗心眼跟今天让人头疼的“医患矛盾”做类比,你会发现两者有太多的相似之处:

首先,高度的专业壁垒,让买卖双方之间产生了悬殊的知识势差。

就像当年的君主们根本听不懂军事工程师们在说什么一样,今天的普通患者也基本听不懂给他看病的医生所思考的那些专业知识。就像棱堡用多少料、装多少门火炮基本全由工程师说了算一样,普通人去医院看病,接受什么检查、开什么药,基本也都得听大夫的。因为你跟当年的欧洲君主一样不专业,根本看不懂这一切到底是什么。

事实上,为了增加自身专业的隐秘性,防止雇主不懂装懂的胡思乱想、胡乱找茬,欧洲近代的军事工程师还经常会发明一些“密码”做记录和沟通,这个传统从达芬奇那里就开始了。这是否让你想起了医生在你病例上写的那些你看也看不懂的那些“天书”呢?其实两者成因是一样的。

其次,治病与设计建造棱堡一样,还具有高度的复杂性和排他性,且一旦开始就是一个长期的过程,这就极大规避了同行竞争和评议的可能。

正如当年欧洲的军事工程师不会随意评价同行为其他君主建造的棱堡一样。你发现了没有,一个医生如果与你非亲非故,是基本不会随便评价其他医生给患者开出的药单或治疗方案的。重病患者转院,由其他医生接手治疗到一半的患者,在医疗界则往往是一件相当严肃的事情。接受的大夫也就是看看你的既往病史,简单说两句,只要不是太过分的失误,他是不会替你给上一个大夫打“差评”的。这是人家的行规。

这种医疗行业的明规则,本质上也是因为这个学科的复杂性决定的,因为人体是一个比棱堡还要复杂的多的结构,一旦治疗开始,就像棱堡修到一半一样,很多时候别说外行,即便同行都未必看得懂主持的工程师其思路和设计到底是怎样的——也许人家的这个设计、在某个点位看似的“过度防御”“过度医疗”真的就是什么因地制宜、因病施治的匠心独运呢。所以医生和当年的军事工程师一样,不得不对同行谨慎置评。

最后,也是最为重要的一点,一个人的健康与一个国家的国防一样,是“不可查”的大事,是“死生之道”。患者即便看不懂医生在做什么,他也必须为自己或家人的健康花钱买单。这种消费的迫切性、必须性,甚至比不造棱堡也可以靠扩充军队保持国防的欧洲君主更胜一筹。因为仗打不好,死的也是小兵的命,但病治不好,死的很可能是患者自己。

所以医疗有更强烈的消费必须性。

有高度行业壁垒,缺同行竞争、评议,消费还有必须性。这三点决定了现代医疗也是一门拥有“知识独断权”的特殊行当,也是一个容易产生买卖双方不信任、并滋生结构性腐败的行业,且一旦这种腐败产生,怎样监督和医治,都注定是一个极大的难题。

3、

这两天,医疗腐败问题再次成为了全国关注的热点。截至8月12日,今年全国至少已有176位医院院长、书记被查,医药反腐风暴已席卷20省份。而其中曝出的什么医药代表“陪睡”、院士以权谋私等等花边,也极大的吸引了公众的眼球。

而在这种时候,互联网上照例有两派声音吵了起来:

一派说,个别医生之所以看病不认真,甚至搞医疗腐败,还不是因为挣钱挣得太少了?医学院一学七八年,学了一肚子专业知识,毕业后每天看几十个病人的超负荷劳动,还得从实习医生开始一点点熬资历,就挣几千块钱的工资,人家图啥啊?所以想根治医疗腐败,还得靠“高薪养廉”,进一步开放医疗行业的市场化,让医生都能挣到更多钱,医疗腐败就好了。

而另一派则针锋相对,说不对!医疗腐败这么严重,就是被市场化搞糟了,xx年代多好啊!患者看病花钱少,遍及全国的赤脚医生也没听说有谁搞腐败的。

这两种观点,其实都似是而非。

你说进一步推动市场化、让医生高薪养廉的是解决医疗腐败的灵丹妙药?美国的医疗市场化搞的挺不错吧?可是美国人也有看病难、看病贵的问题。奥巴马时期一再推动并引发巨大争议甚至社会撕裂的“奥巴马医改”,不就是为了解决其出现的严重问题么?

但改了半天,结果如何呢?

2020年,新冠疫情还没爆发前,美国一年的医疗财政投入就高达4.1万亿美元,是其军费的整整五倍,占美国GDP的18%。可是美国整体医疗状况依然不让人满意,住上几天院收到上百万美元医疗账单的故事都已经不能算新闻了,花别的发达国家几倍的钱养医生和医疗,人均寿命却赶不上日本甚至邻居加拿大。这个现状说明了,市场化在别的行业中也许是解决一切问题的最终答案,但在医疗上绝对不是。

其实在我看来,不管美国目前所形成的这种总统改革也改不动的医疗体系本身,就堪称一种全行业腐败——美国的医生、制药公司们其实与近代欧洲军事工程师一样,是在“知识独断权”要求社会给予他们一个高到过分的赎买价格。面对这种人类科技、制度发展中出现的“BUG”级现象,单纯依靠市场化或“高薪养廉”无法解决的。一个常识是,你不能够跟一种已经完成独断的权力谈“赎买”,因为对方会开一个你根本负担不起的赎买价格。这就是美国医疗现在遇到的本质问题。

那么结束市场化之路,彻底回归计划医疗体制又如何呢?

这其实是一种更荒腔走板的想法!

但凡在计划经济体制下呆过,且不享受特殊待遇的普通人,仔细回忆回忆都能想起持此论者所吹嘘的“看病花钱少”或“医生不收红包”到底是个什么样的情景。没经历过的回家看看网剧,也不用看多了,就看上半年热播的《漫长的季节》就行,里面有不少关于计划经济体系下医院是个什么水平,普通职工报销有多难,以及医生到底有没有腐败问题的侧面描写。

相信只要眼不瞎,是非自有公论。我这里实在是懒得赘述一驳了——实际上,我觉得所有在中国鼓吹反市场挺计划的论调的人,要么是别有用心,要么是记吃不记打。

医疗作为一种特殊技术行业获得了时代赋予的“知识独断权”,这导致市场化或去市场化,都不能成为解决其结构性腐败的药方。因为这个药方,必须在更高纬度上才能会找到。

那么出路在哪里呢?我们不妨回归历史,看看历史上那些一度获得这种BUG级特权的行业,其腐败问题是怎样被约束住的。

4、

前文讲到欧洲的堡垒防御一度曾经因为军事工程师们难以克服结构性腐败而在拿破仑战争时期一度退出欧洲战场。但非常耐人寻味的是,到了克里米亚战争时代,一度销声匿迹的要塞堡垒,又重新再欧洲遍地开花,在战场上唱起了主角。克里米亚战争中,前有联军依托斯里查要塞,给侵入土耳其的俄军带来重创。后有俄军依靠赛瓦斯托波尔要塞将战事硬拖了整整一年时间、给联军带来巨大伤亡才结束。甚至联军在克里米亚登陆后临时建立的耶夫帕托利亚防御工事体系,也成为了后期再度扭转占据的胜负手。

那么原本的因为结构性腐败,让君主们已经几乎“弃疗”的军事工程学,怎么就突然又“垂死病中惊坐起,向天再借五百年”了呢?

依托于三件事:

第一是近代欧洲法制和官僚体系的建设,拿破仑时代创造和完善的检察官制度,军事、民事法院审判体系,让包括军事工程师、军需官在内的有“油水”的岗位不再那么方便上下其手了,因为腐败者这时候所面对的,不再是君王和其身边的世袭贵族集团,而是一个高度专业化、专职纠察的近代职业官僚系统。

第二是技术的发展,这里要感谢以复式记账法为代表的一系列近代会计体系在欧洲政府审计体系中的应用。欧洲贵族所把持的政府财务体系与商业财务体系本来是存在泾渭分明的壁垒的,但法国大革命的冲击极大的打破了这个壁垒。先进会计技术的引入,相当于是19世纪的“大数据”,再想出现腓特烈大帝与他的工程师那样,说不清到底贪了多少钱的情况,也不容易了。

第三,也是最重要的,是媒体监督的确立,19世纪上半叶报纸作为当时的“新媒体”开始在欧洲各国普及。有了媒体的曝光和监督,再想重现过去那种几乎半公开的贪污活动就不那么容易了。

实际上,不仅仅是军事工程建设,近代欧洲后勤补给、伤员救护等等一系列曾经让欧洲士兵闻之色变的顽疾,也都是在克里米亚战争中通过报纸持续不懈的曝光、批评被逐渐改善纠正的。南丁格尔是看了报纸揭露性报道,才去往前线成立伤员护理所的。

而与英法相比,沙皇俄国因为没有这套监督体系,导致军需系统腐败横行,伤员得不到救治,后勤补给甚至不如打上门来的对手。整个战争中“软科技”被对手所拉开代差,甚至远远大于滑膛枪对阵线膛枪的“硬科技”差距。

法律制度建设、数据技术跟进、舆论监督确立。人类历史上任何一次出现“知识独断权”导致的某行业结构性问题,能够医治问题的都是这个“三叉戟”,其中又尤以最后一种最为重要——

比如上世纪初,美国的工业体系极大发展,超复杂的工业生产体系,某种程度上说也形成了一个面对消费者的“黑箱”。也就是消费者与生产者的信息是严重不对等的,前者不知道后者在做什么。

但拉住这种趋势,没有让美国出现后来苏联在工业生产中形成那种惊人腐败和浪费的要因是什么呢?是美国媒体中涌现的那一批“扒粪者”!

是他们深入了美国消费品的生产体系内部,把那些行业深处见不得光、普通人也看不懂的黑幕扒了出来,放到太阳下晒了晒。

其实这种舆论监督的力量,在今日全世界面对共同的医疗腐败难题的时候也是出路,比如在目前的发达国家中,日本的医疗行业被公认为是投入产出比比较正常的。而究其原因,可能正是因为日本媒体有一个特殊的“专业记者”制度——从事某行业调查报道的记者,很多自己也是该行业出身的——所谓“让英雄查英雄,让好汉查好汉”,同时社会给予查与被查者相同的尊重(在日本,医生和德高望重的专业记者都被尊称为“先生”),在这样的监督而又尊重的环境下,相对的系统廉洁就容易被达成。

日剧《白色巨塔》中有很多反应日本医疗监督体系的片段。

所以我觉得,在关注医疗腐败、医患矛盾这些新闻的时候,我觉得我们更应该问一问,我们的相关舆论监督做的怎样了?我们是否存在一个良好的环境,以便有一批足够专业的记者或媒体人,能够既以专业的眼光,又立场公正(而不是偏袒于医患中的任何一方,煽动情绪以赚取流量)对相关事件做足够中立、客观、专业、而又让大众听得懂的报道?

当然这个要求可能过于严苛了,媒体的沦落、专业记者因养不起自己而消失,在全世界范围都是一个待解决的问题。

但有一个规律是可以确定的——当像医疗这样复杂而又专业的行当越发复杂而专业,媒体关注对于打破信息不对称,构建医患之间的互信是至关重要的。近些年来很多媒体为了“少惹事”选择不关注、不报道医疗问题,绝非通向这种互信的解决之道。

总之,时代科技发展产生的“知识独断权”问题,需要法律建设、技术跟进、舆论监督的合力才能解决。

甚至我们可以说,人类正因为会不断出现此类问题,才需要“文科”,越来越发展的技术总需要越来越牢固的制度的缰绳牵制,才能完成向善的表达。这是人类历史已经形成的公论。

而在公论之外,我还想说一点“私论”——道德的发展,其实对技术的表达同样是起作用的。比如拿破仑战争前的军事工程师,之所以腐败横行,还有一个重要原因是他们觉得自己只是在给各国的国王服务——反正各王国不过是君主们的私产,那我作为国王的仆人、“打工仔”,当然主人监督不到的时候,能贪点就贪点。

可是拿破仑战争以后,当民族、民主思想在欧洲遍地开花,军事工程师们的心态也变了。他们意识到他们所修筑建造的要塞所保卫的,是他们自己的国家,而这个国家所保护的,是他们自己和妻子儿女的利益与自由。

是这种道德的提升作为种子,再配合上制度和监督进步的雨露才导致了之前困局的打破。

我觉得医疗腐败问题的根治,恐怕也要走相似的路径——以从业者的道德自觉为种,以待遇、制度和监督的提升为雨露,改变才有可能发生。

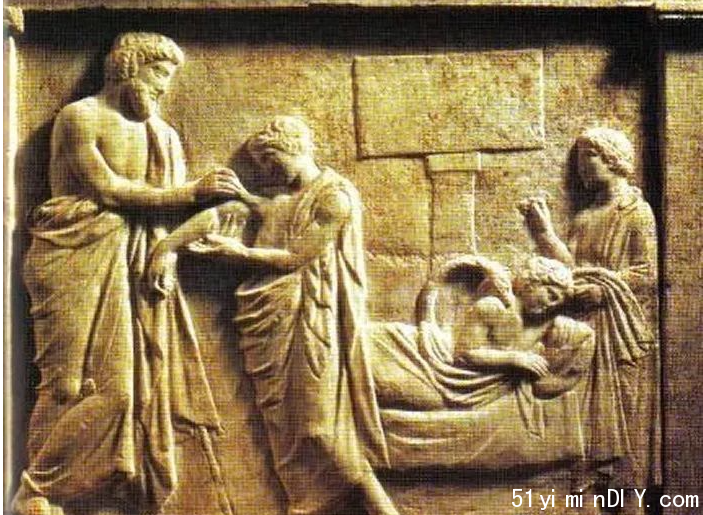

而我愿意相信,从事医疗这个职业的绝大多数人,是我们这个社会中道德最为良善的一个群体。因为在我看过所有的古希腊文学作品中,传播最广也最让我感动的,其实是医圣希波克拉底的誓言。它因为被各国医生背诵,有许多的版本,但大部分开头和结尾这几段时相似的——

我,希波克拉底,谨向诸神起誓:

……

我会记住,我仍然是社会的一员,对我所有的人类同胞,那些身心健全的人以及体弱者负有特殊的义务。

如果我不违背这个誓言,愿我享受生活和艺术,在我活着的时候受到尊重,死后会被深情地铭记。愿我一直采取行动,以保持我职业中最优秀的美德,愿我长久地体验治愈那些寻求我帮助的人的喜悦。

我想这是人类最高尚的誓言。

谨守这份誓言的医疗工作者,愿他们的人生如誓言所愿:愿他们尽情享受生活与艺术,在活着的时候受到尊重,在死后被深情地铭记。

愿这人世间最可称颂的伟大的职业,在制度和监督的保驾护航下,从人类文明初曙的远古流来,流向永远。

全文完

·生活百科 32A插座上的OCPP控制器

·生活百科 电池实用性