在加拿大

《飞碟探索》诞生在改革开放之初,作为一本科学杂志,它见证了举国迸发的热情、好奇,和对内对外的求索;它经历了纸媒的衰微,互联网时代的到来,不得不进行痛苦的转型;它目睹了科学日益浮现出俯视的威严,所有人都能参与“飞碟发现”的时代早已远去……一切都在变化,整个世界飞一般前行,但依然有一些人被钉在原地,就像《宇宙探索编辑部》里的唐志军一样,成为一个孤独、落寞、尴尬的存在。那他们就不重要了吗?

我们记录《飞碟探索》编辑部的故事,某种意义上讲,这是一个关于时代和变迁、坚守和抛弃的故事。

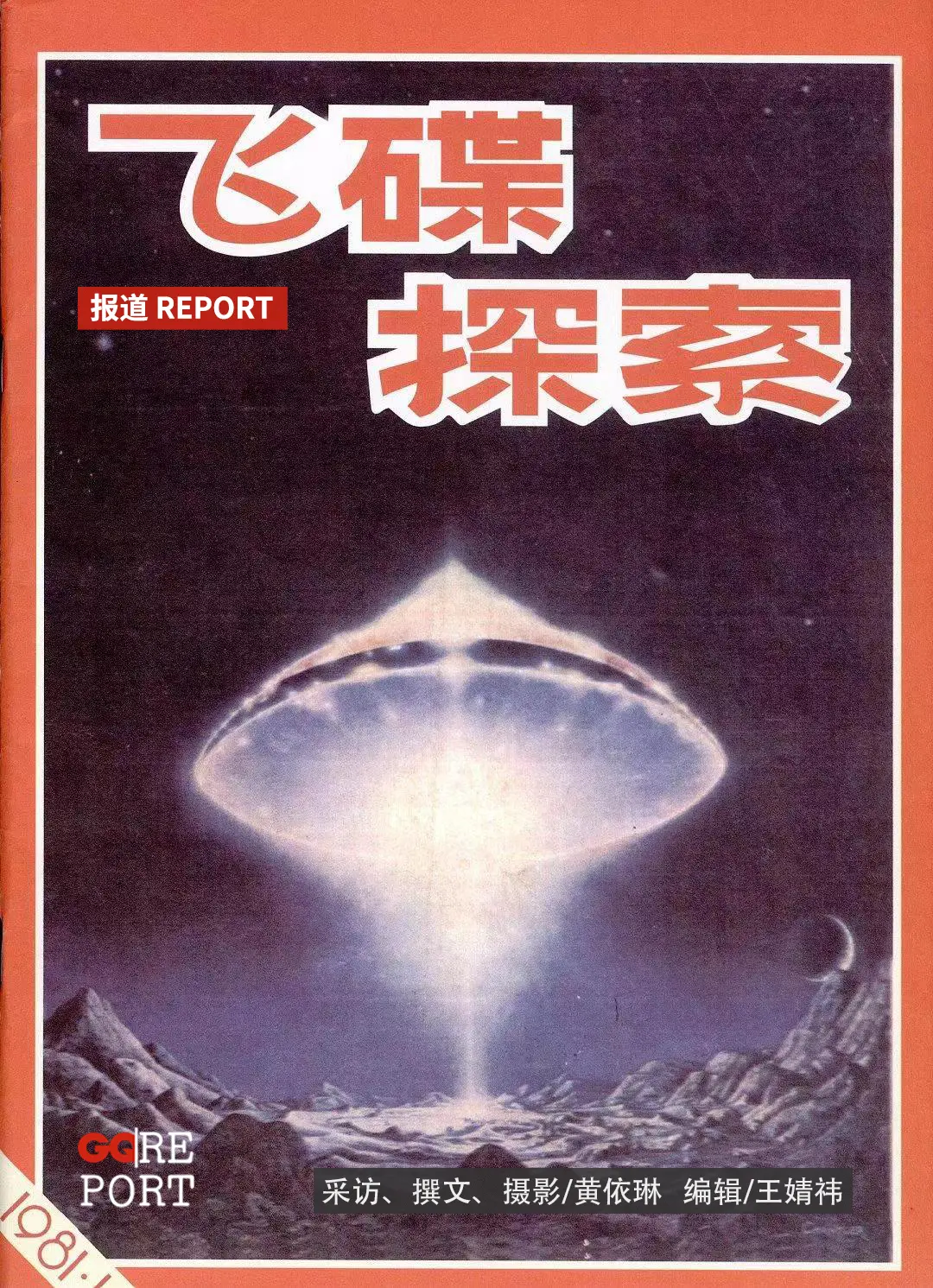

不同时期的《飞碟探索》杂志

《飞碟探索》杂志社的编辑们想不明白,为什么《宇宙探索编辑部》的导演孔大山说他们是电影里编辑部的原型。他们可以举出一大堆例子说明,除了早年杂志封面的红框和那本虚构的杂志《宇宙探索》有几分相似,其他“完全不一样”。

比如,电影里的办公室“老破小”,穷到交不起暖气费。现实中的编辑部地处兰州繁华地段南关十字,背靠读者集团,2013年之前一直是甘肃科技出版社的社办期刊。现在,《飞碟探索》每个编辑仍然身兼数职,他们的名字可能会出现在读者集团其他杂志的版权页。

《飞碟探索》所在大楼

编辑部里从来没有过唐志军那样的主编。他们多是纯理科生,不会念诗,不懂浪漫,讲到“飞碟”“外星人”这些词的时候,会非常谨慎,克制冷静到可以“敲碎文科生的所有幻想”。他们多年来从事案头工作,没有参与过UFO调查,更谈不上来一趟电影里“西游记”式的传奇冒险。

循着《宇宙探索编辑部》而来,发现现实和想象中的不一样,这是我此次采访的第一次错愕。

一位编辑的工位

第二次错愕是,面对采访他们有些不知所措,一些编辑的第一反应是“不要来找我”。这和他们低调内敛的性格有关,但也不全是。我一共向七位历任编辑发出了采访邀约,其中有三位早期主编,无论穷尽怎样的办法,连面都没见到,婉拒的理由基本一致——都过去那么久了,没什么可说的。这或许不是借口,创立于1981年的《飞碟探索》曾经是全球发行量最大的UFO杂志。如今辉煌年代已经逝去,那些遗憾、惋惜和心痛,他们也许不愿再提。

所幸,三位最终接受采访的主编,经历了《飞碟探索》重要的三个时间节点,也见证了一本杂志在42年间经历的时代变迁。

何晓东入社时,是这本杂志最辉煌的时期。那是1990年代,人们对知识的渴求被激发到最大化的年代。发行量单期平均在30万以上,最高是1996年的34万。这是一个惊人的数字。

钱茹经历过《飞碟探索》最艰难的时刻。2000年以后,纸媒逐步落寞,崇尚理性的时代到来,在一次次的纠偏中,人们对飞碟目击已经兴趣寥寥。2018年底,杂志无法适应市场变化,宣布暂时休刊。

马文若是2020年复刊后的第一任主编,她不得不带领全新的团队,顺应时代做出痛苦抉择,把UFO相关栏目砍得一干二净。她目睹了在一场场翻天覆地的变化中,有的人跟着往前跑,有的人被钉在原地。

下面是三位主编的讲述:

何晓东:飞碟来了,又走了

(1991年-2013年 任责任编辑、副主编、主编)

在我1991年进《飞碟探索》之前就有UFO热了。八几年的时候,报纸登过一些新闻,在新疆发现不明飞行物,接着从西向东,全国掀起发现的热潮,到处都有人看见。同时期还有“气功热”,这个热那个热的。

这些事儿发生在那个时期一点也不奇怪。改革开放后,很多新鲜的东西进来了,高考也恢复了,大家对知识的渴望是非常迫切的。

1970年代到80年代的时候,我还是学生。新华书店的书少到啥程度,我进去一眼就能看出上架了哪本新书。以前的科普图书更新太慢了,还都是很枯燥的理论书,年轻人不爱看。所以《飞碟探索》多新奇呀,外星人、天文、宇航这些,以前都没见过。

创刊我没有经历过,但我听说过很多回。那是1980年底,有几个人找到甘肃人民出版社,有科研人员,有翻译家,都是UFO爱好者。来信里的要求很简单,他们为杂志撰稿,只是找一家出版社出版,杂志发行盈亏由出版社承担。

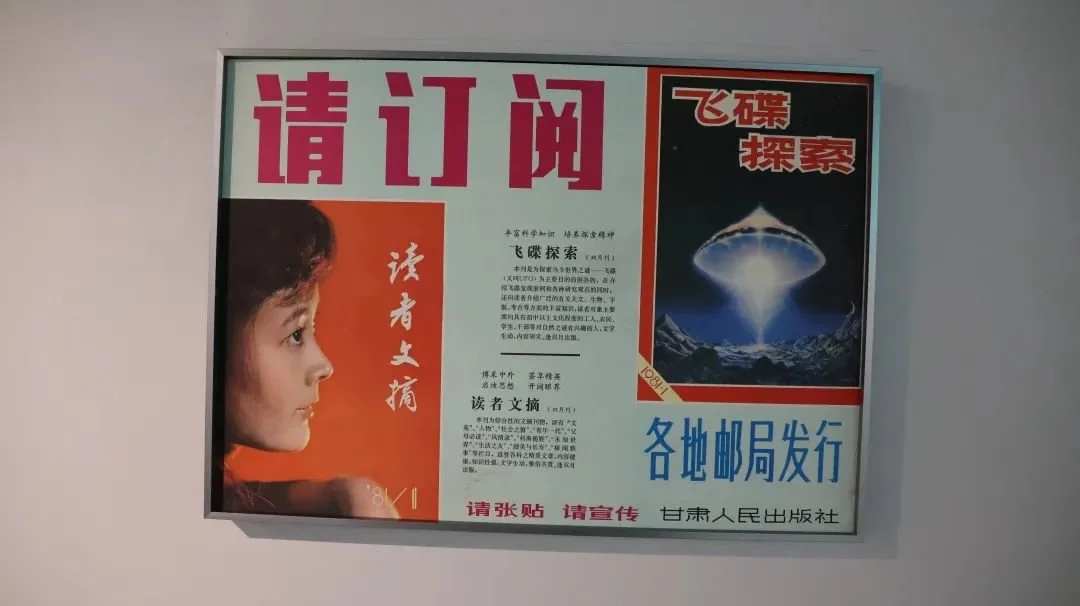

第一期《飞碟探索》和第一期《读者文摘》的宣传海报

他们先前联系了全国各地好几家出版社,都不敢拍板,甘肃人民出版社的几个领导就拍板了,我觉得很有魄力。你想想那时候,飞碟和外星人是不是“伪科学”还不好说,就算放到现在,谁也不能确定有还是没有,我们就觉得要搞搞清楚。所以这本杂志的意义就在于探索。

其实UFO和飞碟不是一个概念,它指的是不明飞行物,比如球状闪电、气球、飞机尾焰、火箭上掉下来个什么东西,在没搞清楚它是什么之前,你都可以管它叫“UFO”。但很多人愿意相信,那就是飞碟,和外星人有关系。这不难理解,这两样结合起来吸引人呐。如果一个不明飞行物你解释不了,你往外星人那块儿想,比较简单,逻辑上也说得通。

有一年,在北京有个奇怪的事。每天下午6点左右天快黑的时候,西边的天空就有一个光点逐渐远去。当时中国UFO协会(注:又名中国UFO研究会,中国第一个民间UFO学术团体,1979年由武汉大学生查乐平建立)的人就展开调查,发现这个UFO的飞行轨迹和某一个航道重合。他们还专门从天文馆借来了大型望远镜。最后揭秘了,是个飞机发动机尾焰。当飞机背对着我们的时候,闪烁的是发动机的尾焰。

还有一回,我们编辑部楼顶一块玻璃突然碎掉了。也不知道这个消息怎么就传到了《走进科学》节目组,他们来兰州做了一期节目,叫“谁袭击了《飞碟》”。请来了警察、专家探讨了很多可能的原因,最后才告诉你是怎么回事——其实特别简单,就是钢化玻璃自爆。

杂志配图的反转胶片

第二任美术编辑徐晋林收藏的杂志封面

徐晋林收藏的摄影资料册

这些都是当年会发生的事情,在科学水平很一般的年代,有一大堆的东西解释不了,太正常了。我们有个栏目专门登目击报告。大量的投稿都没有实际的测绘意义。我们收到过一盘从美国寄来的录像带,里面就一个光点不停地晃悠。我们人类已知的飞行器做不到画面里的那种锐角转弯,但问题是,你也搞不清楚到底是摄影机在晃,还是那个光点在动。

1994年,有两件全国比较轰动的事,算是把UFO热推向了高潮。一个是“空中怪车”事件,在贵阳都溪林场,有400多亩松林在几分钟时间里被拦腰截断。中国UFO协会派了人去调查,回来写了稿子给我们,没有得出结论。有人说,那是外星人干的。也有人说,是龙卷风,但那个地方形成龙卷风的可能性几乎为零。到现在也是个谜团,属于“神秘现象”。

另一个是凤凰山事件,一个叫孟照国的农民自称被外星人劫持,上了飞碟,和女外星人有过接触。我们也报道过,但我认为,这个人的心理状态可能出了点问题。

《飞碟探索》1994年第六期

今天看来,这些故事有点神神叨叨的,像是“迷信”,但是在当时那个知识极度匮乏的年代,无论是哪方面的论点,都有人支持,大范围的讨论也是一个迫切的需求。

钱学森在1984年给我们写过一封信,他是支持我们的,认为应该把UFO当作一个科学现象来研究。当然他也很清楚,一些关于飞碟的文章属于“科学幻想”。《飞碟探索》是影响过一批人的。我印象最深的一个撰稿人,当时在清华大学念书,学的好像是物理。他给我们打电话,说从高中就开始看《飞碟探索》,特别痴迷UFO。本科毕业后,他继续读研,专业改成了古生物,说是受《飞碟探索》的影响。后来,他去美国专门研究陨石上的生命痕迹。在南极,他还真找到了这么一颗陨石,研究了好多年。

奖状

不光国内,国外也有许多人给我们写稿。日本、美国、俄罗斯、法国、英国的,多了去了。我印象最深的是一个日本老头,叫天宫清,他是一个狂热的UFO爱好者,研究四十多年了,退休以后自己还办了一本日本杂志。(注:1990-1997年时任《飞碟探索》美术编辑的徐晋林也提到天宫清,他说“他穷得一塌糊涂的,整天骑个破自行车到处乱窜乱跑,拿着个相机还真抓拍到不少UFO图片,给我们寄来,没要钱”。)

不过回过头来讲,每本杂志都有自己的生命周期。UFO热潮逐渐消退,不管是UFO揭秘,离奇的目击事件,还是和我们互寄样刊的海外UFO杂志,都在逐渐消失。1996年以后杂志发行量就开始下滑了。你想想从1947年罗斯威尔事件开始的热潮(注:当年造成美国轰动的不明飞行物事件,一位农场主发现了疑似飞碟残骸的金属碎片,至今众说纷纭,无一定论),到1996年也将近半个世纪了。

2000年开始,电脑慢慢普及了,想获取知识不一定要通过杂志。杂志多慢呀,一两个月才出一本,上网查是不是快多了。也是从那一刻起,《飞碟探索》的黄金时期已经成为过去了。

钱茹:理性时代来了

(2000年-2018年,任责任编辑、主编)

在我进编辑部的2000年,《飞碟探索》创刊将近两个十年了,一个注重理性的时代到来,把大家所有关于宇宙的浪漫幻想,全都给敲碎了。

我是学机械工程的,大学里面学的理论力学、高等数学什么的,和天文也沾点关系。但编辑稿子的时候,涉及广义相对论、人造卫星轨道这些知识,以前课上没怎么讲过,得一边学一边看。现在这些已经纳入高中物理课本里了,这也是科技进步的体现嘛。

钱茹在审稿

编辑部大多数人和我差不多,都是理科生,毕竟是一本科普杂志,大家的思维是很严谨的。你要说不明飞行物就是飞碟,那我肯定是不同意的,我从来也没有觉得飞碟能到地球上来,起码现阶段是这样。不是我一个人这么想,这是编辑部的共识。因为从动力上就没法解决,离我们最近的恒星都要4光年。其他星球的生命过来得多长时间呀?你的寿命又有多长?

我进入杂志社的前两年,编辑部每天都能收到一米多高的读者来信,后来就少了。你想,从前大家特别热衷于找飞碟,其实是科学素养不太高的一种体现。后来有些现象大家很快就可以分辨出是什么,不会再当做不明现象,就不会特别激动了。所以,在那以后,再大量刊登UFO相关的文章,就不合时宜了,相关栏目也慢慢在减少。

目击报告是最后一个保留栏目。我们是这么想的,你拍到了一个东西,觉得是不明飞行物,给我们投稿。我们也不知道是什么,就拿出来大家一起讨论。讨论的过程,也是知识积累的过程,大家的分析能力就会提高,我们鼓励这种质疑的精神。其实很多人知道这不是飞碟,但他就享受这里面推理的乐趣。当然也有的人,非要去证明它就是飞碟,那就走偏了。

UFO内容少了,你就得找东西填。所以天文宇航、地球环境、生命溯源、考古遗址这些平行学科的文章占比更大了。自然环境是什么样的,地球怎么孕育生命,人类文明是怎么来的……这样你会发现杂志的硬核知识变多,有些文章可能的确不大容易读了。

也是在2000年的时候,我们有个学计算机的同事,提议办一个网站。注册会员大概有5万,论坛里面特别热闹,大家就各种话题展开激烈讨论。有人说哪些文章写得不好,提出反对意见,讲得有道理的话,我们会刊登出来。这个网站存在了十多年,在2012年关闭。也就是说,在21世纪的第一个十年,人们对UFO的热情从杂志转向网络,再往后就差不多消退了。

甘肃科技出版社走廊陈列的李政道的题字,

后作为杂志封面字体

纸媒衰落是个大趋势。别说我们这种小众杂志,就连一些大刊,也在大量流失线下读者。我在的这18年,纸质刊物发行量一直在下降。刊物为了生存,必须跟上瞬息万变的时代。

我们错过了很多时机,也许那个网站是一个契机,但我们没有抓住,没有任何广告,也没有赚到钱,全当一个免费论坛了。2014年微信公众号开了,但做得也不是很好。现在看来,我们对当年智能移动设备的快速发展,还没有特别清晰的认知吧。

2012年我们又错过了另一次改变。我们联系上了国际上知名的天文杂志《天空和望远镜》,想和他们进行版权合作,出一个中文版。这样《飞碟探索》就变成了半月刊,一半是天文观测,一半是其他内容。合同也谈妥了,但因各种原因,最后没有做成。

其实我们做这些,是为了朝一个方向努力,引导读者崇尚科学,注重探索,时代越理性,任务就越重。2011年《飞碟探索》三十周年,我们举办了一个读者活动,去了敦煌莫高窟、酒泉卫星发射中心等地方。来了20多个人,其中有一个初中生特别喜欢《飞碟探索》,非要拉着妈妈一块来看看。还有一个是刚考上兰大物理系的女孩子。他们都是年轻读者,没有经历过UFO热,纯粹是出于对科学的好奇心和探索的欲望。

那个时候我就在想,我们的科普影响了一些更年轻的读者。冲这一点我给自己的这十三年,打个60分及格吧。你问我为什么这么谦虚,其实不是的。有时我也会想,很多事情可能应该能做到,但是没能做到。

为了吸引年轻读者,2006年科幻小说热的时候,我们开辟了一个栏目连载小说,也是在那一年放了几个版面登漫画。很多老读者就特别不喜欢。在他们看来,飞碟的存在是很明确的,小说、漫画是虚构的,很不严肃。办了一两期就撤了。

你看,把老读者陪好了,挖掘新读者又吃力了。很长一段时间,我们都陷入这样的两难里。就像何晓东说的,和我们一块成长起来的这批读者,又把我们给限制住了。但转过头来说,年轻读者喜欢的新鲜事物,我们就算能接受,可能也不太好理解了。毕竟干了十三年,我都奔四了,岁数到这个份上,多少也形成固定思维了。

新老读者的矛盾,我们始终无法解决,后期编辑部就我和另一个编辑两个人,我俩穷尽一切办法,再也没有能力扭转局面了。2018年,《飞碟探索》决定暂时休刊。

休刊前最后一期,我们在尾页简单地和大家告了个别,没有做特别的策划。卷首语的标题是《人类可能永远无法揭开宇宙的谜底》,我想的是科技水平再发展,但是宇宙太大了,人类还是不知道边界在哪里。

2018年12月31日,是我在《飞碟探索》的最后一天。毕竟还有一万多的读者,各种情绪在里头,我心里也有点不是滋味。但我也不是很感性的人,既没有文学的浪漫,也没有艺术的浪漫,除了遗憾也说不出什么来了。

后来2020年说要复刊的时候,我没有想过再回去。那会儿我44岁了,而我希望重新出发的《飞碟探索》,是一本年轻的杂志。

马文若:好奇心去哪了?

(2010年至2022年 任发行经理、主编)

宣布休刊后,有人说,一个热衷于神秘的时代落幕了。这样的论调持续发酵了三四个月。虽然我也挺难过的,但心里很清楚,如果复刊的话,就必须把这本杂志带入新的时代。在新杂志里你找不到和UFO直接相关的栏目了,我们砍掉了最后的一点联系——目击报告。我知道这样做会失去更多老读者,但没有办法,在今天,目击报告其实已经没有真正的意义和价值了。

复刊第一本《飞碟探索》杂志 © “飞碟探索杂志”微信公众号

从前《飞碟探索》黄金时期的读者里,也得算上我一个,90年代还是小学生的我,看到什么未解之谜、外星生物、第三类接触,就觉得,哇,太神奇了。但现在“外星人”三个字已经让我不觉得神奇了。因为太未知了,我们掌握的信息太少太少。你说《飞碟探索》都办了42年了,积累了多少素材,还是没能解谜。

马文若工位书柜

现在的未解之谜,属于科学领域的前沿,离普通人的生活越来越远。好比你生活在一个海胆的中心,海胆的尖尖对应的是不同的未知领域。那是真正的未解之谜,能够撼动人类认知,甚至颠覆目前科学大厦根基的,很惊人也很耸动。然而对普通人来说似乎并没有太大影响,你甚至可以完全不关心。

复刊以后我们的slogan是“让每一颗好奇心与科学无限连接”,是想把大众和科学之间的距离拉近一点。我们做过科普直播,请专家和读者对话。但你发现很奇怪,读者问的一个很直接的问题,会得到非常复杂的答案。比如读者问,有没有外星人?科学家就会反问说,外星指的是什么?生命又是什么?是低等级的微生物?是复杂的智慧生命?还是高度发达的星级文明?但其实读者只想知道,有还是没有。诉求中间就像锯齿一样对不上。

我做文章时也会被自己吓一跳。本来你是希望我们的科普大家都能读懂的,但是自己做久了,你反而会说读者,怎么这么浅白的也看不懂。这是很糟糕的,明明是自己做得不好,还在这瞎优越什么?

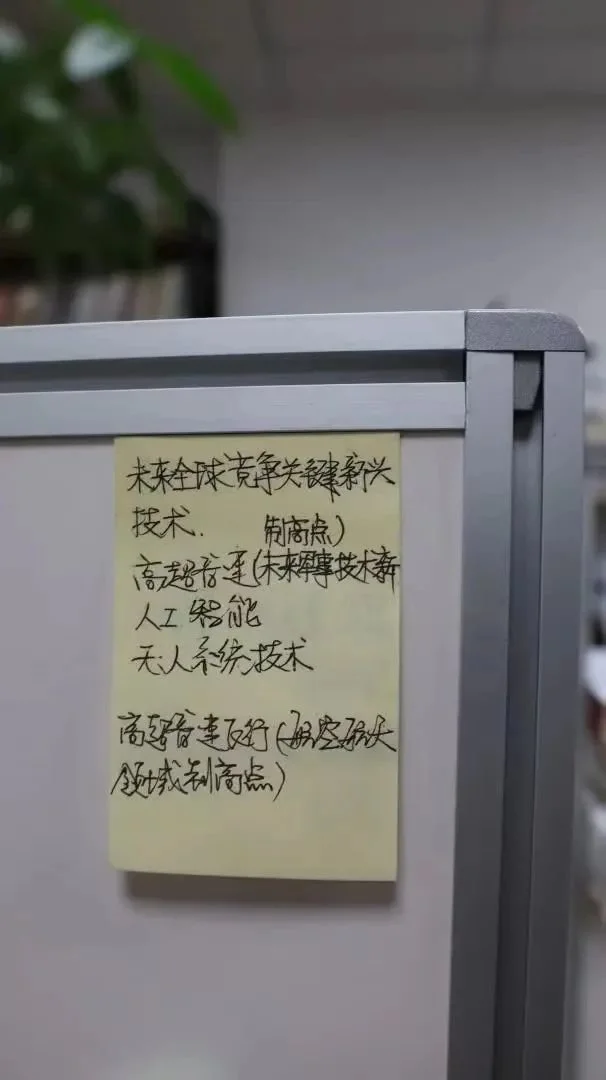

马文若工位上的工作便条

新的《飞碟探索》太难办了,从前是大家投稿,全民共创的,那是一本杂志最好的时期。但还会有那样全民关注的热点话题吗?也许已经被分散了,永远也集中不起来了。那些单纯是好奇有没有外星人的,可能直接就走掉了。那些关注点在探索、分析、质疑过程的,可能去研究星空观测,理论物理或者航空航天了。

在成为《飞碟探索》主编以前,我做过杂志发行经理,完整地经历了纸媒下行的过程,发行渠道和发行量都在不停地萎缩。在2015年以前,你去报刊批发市场拿货,就像菜市场一样,进进出出堵得很夸张。你站在门口,人家根本没时间搭理你。后来大多数摊位都关了,萧条得很。有一年冬天,我们去了一个北方的城市,那个批发市场一个人都没有。

从前我们有一个合作伙伴,是当地最大的期刊经销商之一,期刊种类上百种,门脸开在繁华的大街上。但是2015年,原来的门脸关了,老板骑了个电动车过来接我,带我拐进一个小巷子里。那段时间刚刮完台风,巷子里还积着水,家门口满是碎玻璃,门脸又是漆又是灰,破破烂烂的。他说,最近生意不好,等着以后慢慢地再好转一点。但其实他的生意还是没有好转。比如,他欠上游的款,他的下游又欠他的款,发行中的三角债特别普遍,出去的钱有一些一直回不来。

在这十年里,你就不断地听到有些刊物停刊,要不就是缩减刊期。以前是半月刊的变成月刊,很多周刊直接变成月刊。《飞碟探索》也经历过呀,从半月刊到季刊。

都变了。一边是更有意思的科学探索精英化了,一边是信息获取渠道从纸媒转向互联网,那你说人是不是也应该甩开从前,大步前进了?并没有,我们多多少少都会有一部分自我停留在自己的黄金时代。翻公众号后台时你会发现,36-60岁之间的老读者占60%以上。他们中也许有人跟着我们走下去,不断拓展知识的边界。也有的人,他们既不往前走,也不走开,就“钉”在那里了。

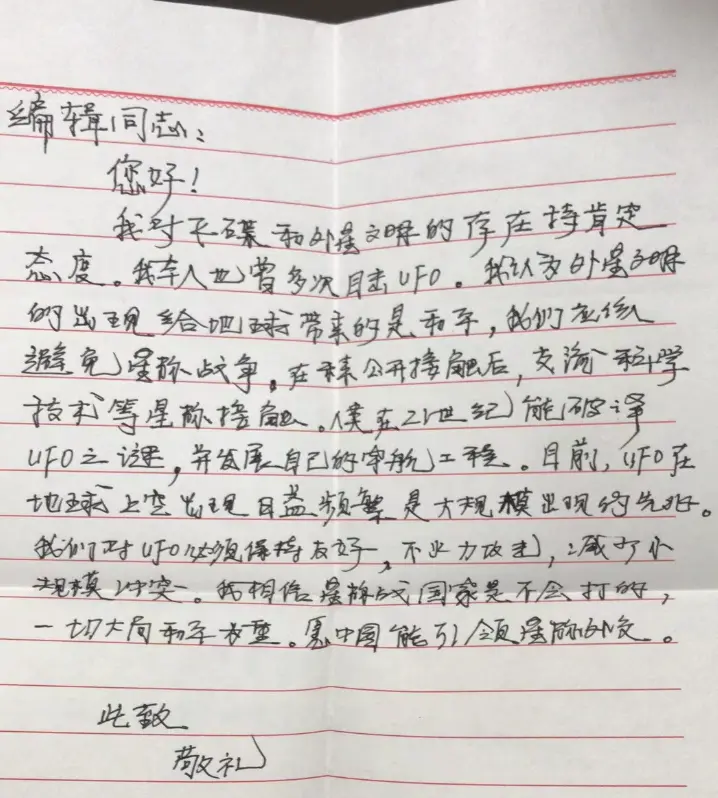

有一个老读者,多年来不断给我们投稿,内容都是外星人怎么可以帮到地球人。比如用心灵感应治理干旱,征服暗水河,预测地震之类的。还有读者给我们打电话,十万火急,外星人马上就要来威胁地球了,这个问题很严重,必须让有关部门知道。他们操心的都是全人类的事。

一封读者来信

为什么我们也不回信,那个读者还一直写一直写呢?不然他们还能给谁去说呢?这些钉在原地的人,就像《宇宙探索编辑部》里的唐志军一样,可能会被那些往前走的人嘲笑吧。但我不想用“民科”这个词,那样太草率了。也许他们只是遇到了人生中的困境,把解决方案放在地外文明这件事情上,总归要给自己找一个抓手。

坐在电影院里,我想到了身边的一些人,平时低调内敛,但是聊起自己喜欢的东西热情澎湃的。但是放到生活中去看,他们好像停留在了生命中最辉煌的那个时代,卡在那里不再前进了。唐志军出来的第一场戏意气风发,然后镜头一转到中年,那样的不合时宜、孤独、难堪,虽然情节很荒诞,但我笑不出来,眼泪控制不了地往下掉。

所以我觉得这部电影有那么多人讨论,绝不是缅怀一个天真好奇的时代那么简单,它触动的是我们普通人内心深处的东西。你说要来采访我们,但我觉得编辑部的故事太简单了,在漫长的42年里,动人的故事永远在读者那里。每个人都有一个没有去过的地方,都有曾经向往,却始终没有实现的东西,就好像一个永远都到不了的乡愁。

我常常会想,以前我们觉得吃饱穿暖就好了,剩下的时间和精力,是属于整个广阔世界的,哲学可以讨论,诗歌可以吟诵,飞碟也可以寻找。但现在我们不再满足于温饱了,想要更多的财富。日食发生了,流星雨来了,我们在加班,没时间抬头看。人类怎么样,地球怎么样,不太关心了。

我会有这样悲观的时刻。但这样的情绪可能只占10%不到,大部分时候,我还是觉得未来是一片蔚蓝的星辰大海。就像《复刊词》里头写的那样,“天真与好奇,赋予了我们行动的力量,它曾是人类演化道路上让爬行与直立、徒手与工具、生食与取火、本能与审美产生分界的那个神秘的偶然,也将会是牵引我们走向下一个探索纪元的最迷人的未知。”这篇文章的标题是“好奇心永不落幕”。

·生活百科 电池优化

·生活百科 琥珀刚倒下了吗?