在加拿大

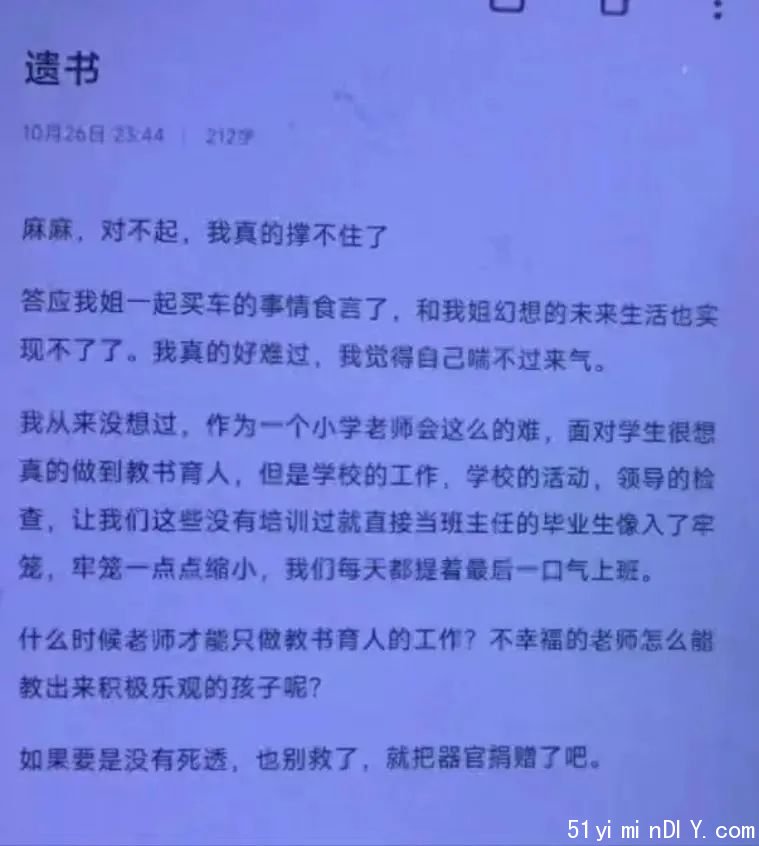

10月31日,河南一名23岁小学女教师坠楼自杀的事件引发社会各界关注。当事人吕某留下的遗书写到,“我从来没想过,作为一个小学老师会这么的难,面对学生很想真的做到教书育人,但是学校的工作,学校的活动,领导的检查,让我们这些没有培训过就直接当班主任的毕业生像入了牢笼。”

吕老师的遭遇显然不是个案,评论区底下的教师们描述着一场没有硝烟的“战争”——被迎检挤占的教学空间,被材料切割的备课时间,被培训淹没的假期……在这场声讨中,教育浮现出想象与现实的巨大差距。

2016年国家社科基金课题组的一项调研发现,我国绝大多数教师每周工作时间都在54小时以上,实际工作时间超过法定工作时间25%,但用于课堂教学的时间不足总工作时间的1/4。

时间都去哪儿了?那些与教学无关的工作是如何产生、持续,乃至葬送一条年轻生命的?

我们采访了三位教师,他们或初入职场,或执教十余年,不约而同地显露出在一个已自成逻辑且运转“良好”的系统下的无力和挣扎。

“为什么这些也要老师来做”

23岁的艾金坐上车,翻过一座又一座山,进入离家四十多公里的大山深处。群山环绕间,坐落着一间乡村小学和一家买不到日用品的小店。当时的她还不知道,接下来的这一年,她会在这座小学里崩溃无数次。

走上免费师范生的路似乎是顺其自然的,父母觉得当老师好,艾金便听从了建议。和大多数人对教师的想象一样,她觉得这是份轻松的职业,有寒暑假,有编制,是铁饭碗,于是她欢喜地等待毕业。

直到入职一年后,她看着镜子的自己,脸上没有一丝笑容,倒像是一口气推了十口磨的驴。

收到采访邀请时,艾金表示很难抽出时间连续交谈,只能用零碎时间打字答复。我由此初步窥探到她的现状——身为五年级的班主任,负责二五年级语文、三四年级英语,一周5个早自习,28节课。

而教育部规定,小学教师每周的课时量应是14~18节。

图源:受访者

在双倍的课时量下,艾金像陀螺一样没有停歇,每天睁开眼睛就在上课,课后又需要挤出数小时完成四个年级的备课、作业批改。一天下来她觉得脑子像被榨干一样,咽喉刺痛、脚底发疼已经成为常态,有时她做梦都在管教学生。

而这些只是艾金工作的一部分,更多的时间被消耗在没完没了的社会工作里。

其中包括但不限于,登录每一位学生的账号参与宪法知识答题、志愿者答题、禁毒答题;要求家长下载反诈app、填写问卷并截图;填写在省外就读幼儿园的儿童信息,精确到幼儿园名字和年级……

她从来只有一个困惑,“为什么这些也要老师来做?”

在无数个深夜十点后,艾金伏案准备的不是教案,而是一茬一茬不知从何而来的材料。面对写不完的简报、计划,她不自觉地想吐,爬到床上痛哭,但哭完还得写。想到第二天的六节课,她难受得想撞墙,那些备不完的课时又只能用练习课代替。

痛苦的不止老师,一位家长在群里发送完创卫问卷的截图后抱怨,“还以为是学生的成绩问卷答题,进去看了净是些没用的。”艾金夹在中间十分窘迫,应领导要求,这类问卷她已经在群里转发了三次。

图源:受访者

城市教师也举步维艰,从教17年的小学老师顾盼被困在越来越多的文体活动里。

她记得,入行的头几年只有六一、国庆等节日有活动,大家会用两到三个星期精心准备。渐渐地,就变成一个活动刚做完,下一个活动又来了。而现在的情况往往是一个活动还没结束,另一个活动又大张旗鼓地开始了。

“以前差不多会提前一个月发通知,现在可能就提前半个月吧。相当于通知一下来,你马上就要去准备了。”

除了时间的紧迫,活动的形式也愈发复杂。

以往只需要朗诵的诵读比赛现在需要配上音乐、动作、道具、服装、PPT,“这种展示出来是好看的,但工作量会成倍增加,对孩子来说其实有点华而不实。”

在精美的PPT、悠扬的音乐、亮眼的服化道下,朗诵似乎成了最不重要的事。

在上级要求下,顾盼带学生争分夺秒地准备。原本用来备课的时间被构思、策划占用,有的老师甚至会牺牲主课帮孩子们排练。

这么频繁的活动究竟有何用处?顾盼说不上来,只能揣测,“可能校长向上级汇报总结的时候比较好看吧。”

老师们还承担着安全工作的重任。比如每周一次的站岗,早上七点半到放学的每个课间,顾盼都需要站在楼层过道,监管着防止孩子们发生安全事故。这本是她批改作业和进行思想教育的时间。

有的孩子看自己空手站着,也会拿作业来批,但在校长“必须专心站岗,不能批作业,不能做思想教育工作”的发话下,顾盼只能让学生把作业本放回教室。

一直忍到站岗结束,她才能拾起欠了一天的教学工作,加班加点地完成。而没有及时进行的思想教育工作是难以弥补的,孩子的忘性大,隔天再教育,效果会大打折扣。

至于监管效果,那就是另一种窘境了。

一次顾盼遇到陌生的同学在走道上飞奔,她喊不出名字,只能叫着,“那个穿红衣服的,你停下来!”那孩子像没听见似的一溜烟跑走了。等他跑了一圈又回到顾盼跟前时,她试图伸手拉孩子,结果不但没拉住,自己的手还崴了一下,而那个孩子又“哒哒哒”地跑远了。

回忆起这段,顾盼觉得好笑又无奈,“这可能对乖孩子和认识你的孩子有用,不认识你的孩子睬都不睬你的。”

如今,老师们承担的安全工作范围已经从校内扩大至学校周边,乃至整个城市,各种匪夷所思的任务接踵而来——“监督家长戴安全头盔”“暑假期间巡河”……

老师们深感莫名其妙却不得不做。他们戏称自己像任人指挥的牛马,像“六边形战士”,却唯独不像个老师。

以上这些只是非教学任务的冰山一角。**所谓职责像涨潮时的海岸线,被海水无休无止地推向更远处。而教师们在一次次快要溺水时挣扎着浮出水面,期盼没有来期的退潮。**

图源:Pixabay

被网住的沉默

“为什么老师不反抗,不拒绝呢?”

23岁女教师自杀的新闻底下频繁出现这样一种声音。

面对同样的问题,已经离职的小桃说,“我身处其中的时候也觉得很难去对抗,四周好像有密密层层的网,空气稀薄,让人无法呼吸。”

工作时,她时常觉得自己像个行尸走肉,领导、同事、家庭、社会舆论……自上而下,由内到外的压力都让她身不由己。

在这里,请假似乎是不被允许的。

在身体实在撑不住后,小桃请了次病假,随后便被校领导约谈,“为什么别人都行只有你不行,赶紧回来工作才能找到自己的价值。”

而另一位年轻同事请病假后,一位老教师和她的搭班老师奚落这位同事,“以后要多上课了,因为她经常生病。”

时间长了,小桃觉得似乎有病也不能请假,不管怎样都要上课。

渐渐地,她找不到自己的定位了。听从内心的声音好像变成了一种“错误”,什么该做、什么不该做,界限变得暧昧不明,只有违背心意的痛苦是尖锐可感的。

同样身不由己的还有艾金。她曾被交代完成文化户口册的内容,需要挨家挨户地打电话,了解儿童就学情况。

其中一户人家的电话一直打不通,艾金向领导反映,只得到一句,“这种事要自己想办法,不能说打不通就不做了。”

中午吃饭时,领导提起这一茬,数落艾金年轻没经验,遇到困难不知道自己想办法解决。晚上艾金又被叫去谈话,依旧是那几句批评。

她叹了口气,“我人生地不熟,连那个人是谁都不知道,我没有任何办法,就是这样也要被追着说教一顿,我不敢想象拒绝了工作会是被怎样‘教育’。”

她们就像螺丝,被不断地拧紧又拧紧。旁边的螺丝有的锈了,有的断了,她们知道,总有一天,自己也会受不住断掉。

艾金想过辞职,但在发现需要7万的违约金后,她说,“拧我的扳手下重力了。”

她的家庭并不富裕,母亲在一家小厂做工,父亲的单位不景气,现在每个月工资在两千块左右。

小时候的六一儿童节,她眼巴巴地看着其他的小朋友吃烤肠,旁边的小孩私语,“你看她盯着看。”在小同学们涌进便利店抢购面包时,艾金也挤进人流,但两块钱的面包在手上停滞了几秒,又被默默放回,“我只有一块钱。”

现在,那个买不起面包的小女孩默默熬着,努力攒钱,希求在未来的某一天,自己真能攒够7万,脱离苦海。

但就像马里奥的闯关,攒够所有金币不是唯一的通关条件。

对艾金而言,父母的不支持是辞职最大的阻力。他们说“编制是铁饭碗”“当老师很有面子”“这是最好的工作”云云。而对艾金忍受的工作重压,他们漠然置之,“什么工作都这样,再忍忍。”

现在艾金不再和父母谈起这些,她知道答案是被钉死了的。

考虑再三,小桃向校长提交了辞呈。

面对她的辞职申请,领导拖着没批,反复打电话给小桃父母施压。同样是那套和编制有关的话语,小桃的家里人用贬低的方式输出,“像你这样没能力的人,辞掉编制什么工作都不会要你!”

极端的时候,他们以断绝关系相逼。

在一天天的辱骂中,小桃哭到崩溃。从教一年的经历让小桃患上了抑郁症,她曾无数次想从楼上一跃而下,想一口吞下所有的药,她苦笑,“他们宁可失去我都不愿意失去编制。”

最后,强烈的求生欲让小桃捂住耳朵跑出了围城。

从何而来的非教学任务

2019年10月,乡村教师李田田发文《一群正被毁掉的乡村孩子》,直言不讳地批评了各级领导针对基层学校的频繁检查,迎检、扶贫、写通讯稿等等非教学任务令教师不堪重负。

这篇文章引起舆论哗然。两个月后,中央印发《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》,指出应切实减少非教学任务,“把宁静还给学校,把时间还给教师”。

2022年,国务院教育督导委员会办公室发布《关于禁止向学校摊派与教育教学无关的“涨粉”“评比”“推销”等指令性任务的通知》。文件规定,自2022年9月1日起,禁止摊派非教学任务给老师。

2023年10月,23岁的小学老师坠楼自杀,留下了还未完成的各项检查、评比、活动。

就像拦不住的洪水,即使筑起一道又一道大坝,依然会倾泻而出,最终一位年轻教师用结束生命诉说自己的反抗。

令人疑惑的是,非教学任务为何屡禁不止,它们到底是如何进入校园的?

为了更好地解答这些问题,我们邀请了中南大学公共管理学院教师雷望红分享她的看法。

近几年,雷望红与其研究团队奔赴河南、湖北、湖南3省9县进行县域教育调查,形成研究著作《县乡的孩子们》。在书中,她结合丰富的一手资料,深入探讨了教师们所承担的非教学任务的由来。

<

p style=”text-align:center;”>

雷望红表示,大量非教学任务的出现与我国当前的规范化建设、精细化管理等要求有密切关系。

规范化建设注重工作落实和留痕管理,这在一定程度上有利于督促工作落到实处。但在问责机制的压力下,各部门往往会产生大量材料和文件以证明工作开展情况,而精细化管理又可能导致工作过度细化,原有任务量成倍增加。

例如某些学校的禁毒工作,不仅要开展相关会议,还要组织学生参加禁毒知识竞赛、禁毒作文比赛、画禁毒手抄报等等。

每个小活动都需要策划总结、拍照拍视频留痕,以形成完整的证据链,这无疑耗费了老师们的大量精力。部分一线教师还反映,本来学生对毒品知之甚少,但禁毒工作“过火”后,反而可能激起一些学生对毒品的好奇。

可见,本意良好的要求如果矫枉过正,不仅增加教师负担,还可能适得其反。

那么,这些任务产生后为何会进入校园呢?

雷望红认为这与学校的组织特性有密切关系:

一,学校高度组织化,内部分工明确,容易找到责任主体;

二,教育工作具有一定的时间弹性;

三,教师队伍的文化水平高,完成上级任务的能力强;

四,学校是一个高度动员型的组织,师生高度服从组织安排,具有纪律意识。

在这几点优势的加成下,相对于其他部门,学校容易更快更好地落实工作。这也使得县政府在区域竞争的压力下,更倾向于将任务分派给教育局以完成政绩,其中自然包含了大量非教学任务。

而教育局被纳入垂直管理的行政管理体制后,就进入了对上负责的阶段,即下级要对上级交代的事负责。在这套体制下,下级难以违抗上级指令,只能回应和执行。

同时雷望红也指出,相对于其他掌握人、钱和各种项目资源的强势部门,教育局处于弱势地位。

此前,孙敏在接受腾讯新闻知识万象的访谈时也提到,他们曾询问教育局领导和科室负责人“为什么不能帮学校挡住上面压下来的任务”,相关人员表示,“就算其他部门不通过政府来施压,我们也不可能次次拒绝,因为我们老师职称定级、学校发展需要的项目资金政策支持,都在这些部门手里!你不配合,以后你有求于他的时候,怎么办?”

上级的指令加上平级部门的强势地位,教育局被围困其中,只能妥协。大量非教学任务就此层层下发,开始进入校园。

繁复的工作主要堆积在小学和初中。由于高考是教育政绩的集中体现,高中校长比小学、初中校长更有底气拒绝与教学无关的工作,因此义务教育阶段的老师明显需要处理更多的琐碎事务。

而在结构性缺编的环境下,诸多中小学的在编教师被迫同时承担教学与非教学事务,就像艾金那样,需要抽出课余时间,挨家挨户打电话填写文化户口手册、统计问卷数据等等。

而这种情况的结果往往是更具机动性的教学空间被伴随强硬命令的行政事务挤压,教师失去教学自由,学生的学习环境不再纯粹。

“辛勤的园丁们”面临的是结构性困境,是一套已自成逻辑且运转“良好”的系统,这不是一篇文章、一次调查、一个简单的呼吁能轻易撼动的。

可无数处在系统末端的教师依然苦苦挣扎,反复追问着吕老师遗书中的那句,“什么时候老师能只做教书育人的工作?不幸福的老师怎么能教出积极乐观的孩子呢?”

吕老师走后的第7天,艾金讲完练习册,拉开一张凳子坐下,双眼无神,呆滞放空。她恍惚想起八年前的某个午后,她的初中语文老师也这样坐下,带着同样的神态,呆滞地望着不知通向哪里的远方。

·中文新闻 塔穆尔持刀歹徒:男子据称试图持刀进入车辆后死亡

·中文新闻 澳大利亚青少年的飞行噩梦让飞机超售成为人们关注的焦点